【過去問回答&解説】令和4年度(2022年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅵ. 管理技法(10問))

こんにちは!主任と申します

令和4年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅵ. 管理技法(10問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和4年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅵ. 管理技法(10問)

問91. 次は,労働安全衛生規則による作業主任者を選任しなければならない作業を示したものである。不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1) 土止め支保工の切りばり,腹おこしの取付け又は取りはずしの作業

- (2) ボーリングマシンの運転

- (3) つり足場,張出足場又は高さが5m以上の足場の組立,解体,変更等の作業

- (4) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接,溶断,加熱業務いよう管理する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。ボーリングマシンの運転を行う場合、作業主任者の選任は不要であるものの、「ボーリングマシンの運転業務に係る特別教育」を受けた者でなければその業務に従事することはできない。作業主任者を選任しなければならない作業として、高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の作業)や酸素欠乏危険箇所における作業等もある。

問92. 次は,海上で行う地質調査の事前準備について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)海上作業を行う場合,安全管理体制の確立,警戒船の配備等の安全対策に配慮する。

- (2)潜水調査や深浅測量を行う際は,海上衝突予防法に基づく作業許可申請が必要となる。

- (3)水域占有許可が必要な場合,港湾区域は港湾管理者,河川区域は河川管理者へ申請する。

- (4)海上ボーリングを行う場合,磁気探査による事前調査が義務付けられている場合がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。海上での調査や測量を行う際は、港則法や海上交通安全法などの定めによる許可の申請、届出が必要となる。海上衝突予防法は船舶の衝突を予防するための航法等について定めた法律。

問93. 次は,墜落制止用器具について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)胴ベルト型(一本つり),胴ベルト型(U 字つり),ハーネス型(一本つり)がある。

- (2)建設現場では 5mを越える高さで作業を行う場合,フルハーネス型安全帯を着用する必要がある。

- (3)フルハーネス型を用いる作業を行う場合は,安全衛生特別教育を受講する必要がある。

- (4)墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが 6.75m以下)は,胴ベルト型(一本つり)の使用が認められている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。墜落制止用器具として認められているのは「フルハーネス型(1本つり)」と「胴ベルト型(1本つり)」。胴ベルト型(U字つり)はワークボジショニング用器具であり、2022年1月以降墜落制止用器具として認められていない。

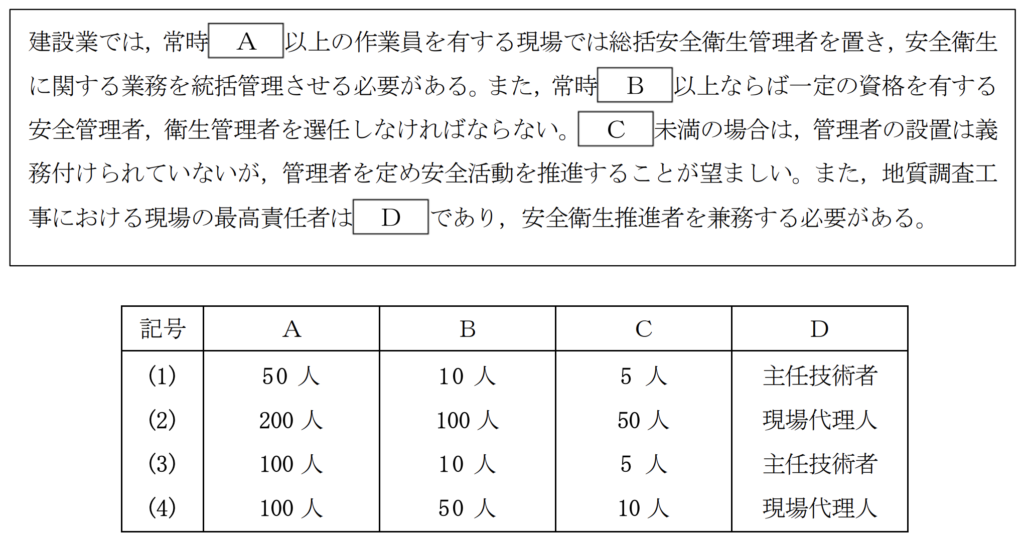

問94. 次は,労働安全衛生法における安全管理者等の選任について述べたものである。図中の空欄 A ~ D に当てはまる語句の適切な組合せを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。ちなみに、10人以上50人未満の場合、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられていないものの、安全衛生推進者を選任する必要がある。

(参考サイトURL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_index.html 厚生労働省HP「安全衛生に関するQ&A」)

問95. 次は,地質調査業務で用いられる実施工程図について述べたものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)ネットワーク式工程図は,ボーリング孔毎の作業短縮を行う場合に用いられる。

- (2)曲線式工程図とバーチャート工程図を複合し,作業全体のクリティカルパスを抽出する。

- (3)バーチャート工程図は,作業手順がある程度明確で,工種毎の作業日数把握に長けている。

- (4)曲線式工程図は,輻輳する作業の作業間調整を行う場合に用いられる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。(1)ネットワーク式工程図は、作業全体におけるクリティカルパス(業務内で最も時間が掛かる作業経路)を抽出し、工程短縮の検討などに用いられる。(2)クリティカルパス抽出に適しているのはネットワーク式工程図。(4)曲線式工程図は、出来高の時間変化を示した工程図で、工種毎の進捗管理に適している。

問96. 次は,気象等の注意報や警報について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)強風注意報が発令される平均風速は全国一律である。

- (2)暴風警報は重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合に発令される。

- (3)津波注意報は予想される津波が 20cm 以上~1m以下の場合に発令される。

- (4)特別警報とは警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等など,重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発令される。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。強風注意報が発令される基準は平均風速がおおむね10m/sを超える場合であるものの、地方により基準値は異なる。

(参考サイトURL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/keihou.html 気象庁HP「特別警報、警報、注意報、気象情報」)

問97. 次は,力学試験のための乱れの少ない粘性土試料の取扱い方法(JGS 0102-2020)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)シール材としてパラフィンを使った場合には,試料の変形を避けるために,両端をパラフィン養生したままで押出しを行う。

- (2)サンプリングチューブの端部が変形している場合には,変形した箇所をペンチ等で補修するか,切断するなどの処理を施す。

- (3)力学試験に供する試料は,観察結果を参照して,サンプリングによって乱されやすい上下先端部分を避けて代表的な箇所より選定する。

- (4)押し出された試料は,試験に供するまで長時間を経過すると考えられる場合には,含水比の変化や変質を防ぐためにラップ材で保護する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。シール材としてパラフィンを使った場合は、試料を押し出す前に、サンプリングチューブとパラフィンシールの付着を切るため、試料が出てくる側のパラフィンをナイフなどで慎重に除去する。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.50「力学試験のための乱れの少ない粘性土試料の取扱い方法」)

問98. 次は,「地盤材料試験の方法と解説(地盤工学会発行)」に示す試験回数(個数)の基本的な考え方について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)砂の最小密度試験は,同時に採取した試料 5 個について,毎回新しい試料で行う。

- (2)砂の最大密度試験は,同時に採取した試料 10 個について,毎回新しい試料で行う。

- (3)液性限界試験は,含水比を変えて 4 回以上繰返し,落下回数 25~35 回のものが 2 個,10~25 回のものが 2 個得られるようにする。

- (4)強熱減量試験は,同一試料について2 個から3 個試験を実施することが望ましい。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。試料10個ではなく、「試料3個」が正しい。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.219「砂の最小密度・最大密度試験方法」)

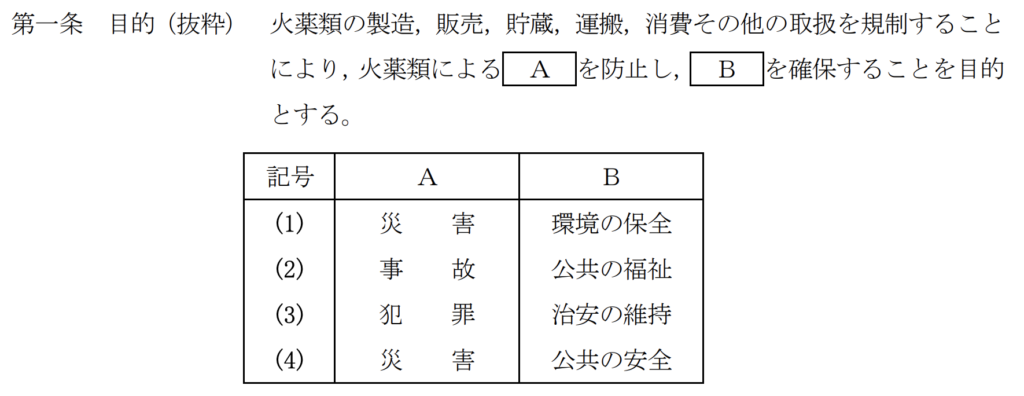

問99. 次は,火薬類取締法の第一条(法律の目的)を示したものである。空欄 A ~ B に当てはまる適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。火薬類の取り扱いに関する問題は頻繁に出題されている傾向にある。ちなみに、火薬類を譲り渡したり、譲り受けたりする場合は都道府県知事の許可を受けなければならない。火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする場合や廃棄する場合も同様。

(参考資料:「火薬類取締法 第17条(譲渡又は譲受けの許可)、第25条(消費)、第27条(廃棄)」)

問100. 次は,物理探査の現地作業における保安事項について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)火薬を用いた弾性波探査では,落雷に対して十分に留意する必要がある。

- (2)放射能探査では放射線を使用するため,放射線取扱主任者を現場に配置する必要がある。

- (3)地中レーダでは,道路上の測定における交通事故や,トンネル覆工背面空洞調査などでの落下事故に注意する必要がある。

- (4)電気探査では,測定時に高い電圧が電極にかかることがあるので,感電事故防止に留意しなければならない。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。放射能探査で用いる器機は一般的に法的手続きを必要としないため放射線取扱主任者を現場に配置する必要はない。

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです