【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅳ. 調査技術の理解度(12問))

こんにちは!主任と申します

令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅳ. 調査技術の理解度(12問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅳ. 調査技術の理解度(12問)

問67. 次は,屈折法地震探査(弾性波探査)について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地層の硬軟,割れ目の程度,風化変質帯などの分布状況との関連付けが可能である。

- (2)起振点から発し,地層境界で反射してくる弾性波を使って解析する。

- (3)探査測線は,曲線とするのが原則である。

- (4)幅の狭い断層破砕帯でも確実に検出可能である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。(2)地層境界で反射してくる弾性波を使って解析するのは「浅層反射法探査(反射法地震探査)」。屈折法地震探査は地下の速度境界で屈折し戻ってきた屈折波を使って解析する。(3)探査測線は「直線」で設定する。曲線形としたい場合は、直線の測線に分割する。(4)幅の狭い断層破砕帯の検出はできない。

(参考図書①:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.407「地質調査に利用される主な物理探査手法」)

(参考図書②:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』 P.51「第7章 弾性波探査」)

問68. 次は,微動アレイ探査について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)表面波成分を利用して,地下のS波速度構造を推定する。

- (2)地表は平坦で,地下は概ね水平成層構造であることを前提とする。

- (3)測定点の配置は,円の中心1点と円周上に等間隔で3点の受振器を置く正三角形アレイが一般的である。

- (4)探査深度については,アレイの形状や大きさにかかわらず一定である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。探査深度はアレイの形状や大きさによって大きく「変化」する。一般的に、アレイの大きさに比例して探査深度も深くなる。ちなみに、微動アレイ探査のアレイとは地震計の配置パターン(並べ方)のことを指す。

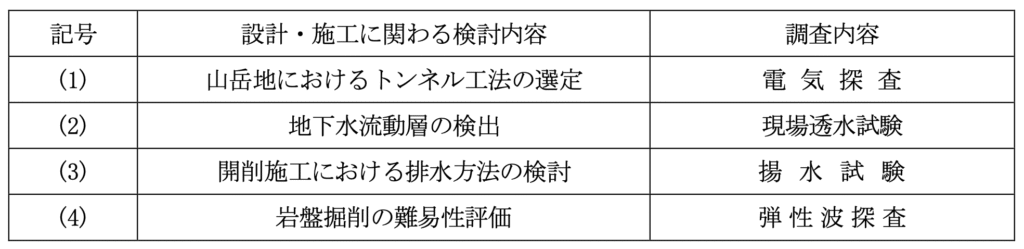

問69. 下表は,設計・施工に関わる検討内容とそれに対する調査内容の組合わせを示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。現場透水試験は、「排水工法の検討」などを行う場合に実施する。地下水流動性を検出する場合は、「電気探査」や「地温探査」などを実施する。また、ボーリング孔を利用し地盤内の地下水流動層を検出する「トレーサーによる地下水流動層検層方法」も存在する。

(参考図書①:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.407「地質調査に利用される主な物理探査手法」)

(参考図書②:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.321 「6章 ボーリング孔内を利用する原位置試験・計測」)

問70. 次は,コアの観察結果とその解釈について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)浅い深度で割れ目に沿って黄褐色の粘土が挟まっていたので,断層粘土と判断した。

- (2)φ66 のコアボーリングで 30cm の長さの礫が採取されたので,礫径 30cm と記述した。

- (3)スライム状のコアがコア箱に収まっていたので,その範囲を断層と判断した。

- (4)割れ目沿いに流入粘土が挟まっていたので,開口亀裂の可能性を疑った。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。(1)断層粘土ではなく「流入粘土」の可能性が高い。(2)礫の多くは球状ではなく、扁平で寝るような形に堆積していることが多い。よって、ボーリングで掘削する礫径は短辺となる可能性があるため、採取された礫径の3倍程度を目安とする。(3)スライム状のコアが確認された場合、破砕帯の可能性もあるため断層と断定するのは不適切。

(参考サイト:https://tohoku-geo.ne.jp/technical/qa/07/index.html 一般社団法人東北地質調査業協会HP「地質調査Q&A」)

問71. 次は,岩盤ボーリングにおける作業時の行為について述べたものである。のちの孔内計測や設計・施工に与える影響を踏まえ,適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)コアが出にくかったので,コアチューブをハンマーで強く叩いて取り出した。

- (2)コアチューブを宙吊りにし,スリーブごと撓んだ状態でコアを取り出した。

- (3)コアが長かったので,電動カッターで切断してコア箱に収めた。

- (4)コアの採取率が低かったので,余掘りして補った。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。(1)コアを取り出すときはコアチューブを叩いて取り出してはいけない。(2)宙吊りにし、撓(たわ)んだ状態でコアを取り出すとコアが折れたり、破損する可能性がある。コアチューブからコアを取り出すときは半円柱のコア受けに先端部より取り出す。(4)コア採取率はサンプラー引き上げごとで決まるため、余掘りして補うのは不適切。

(参考資料:一般社団法人全国地質調査業協会連合会「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説(平成27年6月)」)

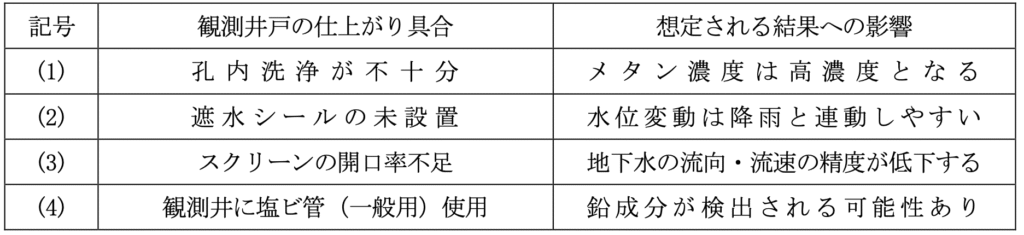

問72. 下表は,観測井戸の仕上がり具合が観測・分析結果に与える影響について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。孔内洗浄が不十分だと地層のメタンが井戸内に流入できず、メタン濃度は低濃度となる。

問73. 次は,圧密試験および圧密現象について述べたものである。不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)圧密とは,細粒分を主体とした透水性の低い地盤が荷重を受け,間隙水を徐々に排水して密度が増加する現象をいう。

- (2)圧縮指数Ccは,圧密速度を表現する圧密定数である。

- (3)過圧密とは,現在受けている圧密圧力が,その土の圧密降伏応力pcよりも低い状態をいう。

- (4)圧縮曲線は,間隙比 e または体積比 f を縦軸(算術目盛)に,圧密圧力 p を横軸(対数目盛)にとって描画する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。圧縮指数Ccは、供試体の圧縮特性を特徴づける圧密定数。圧密速度を表現するのは圧密係数Cv。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.500「土の段階載荷による圧密試験方法」)

問74. 次は,サンプリング試料が乱れている場合の力学試験結果の傾向について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)繰返し非排水三軸試験において,液状化抵抗比は小さくなる。

- (2)一軸圧縮試験において,変形係数E50は大きくなる。

- (3)一軸圧縮試験において,破壊ひずみは小さくなる。

- (4)非圧密非排水三軸圧縮試験において,破壊ひずみは小さくなる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。(2)試料が乱れていると変形係数E50は小さくなる。(3)試料が乱れていると破壊ひずみは大きくなる傾向がある。(4)UU試験(非圧密非排水三軸圧縮試験)において、試料が乱れている場合、破壊ひずみは大きくなる傾向がある。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.581「土の一軸圧縮試験方法」P.610「土の非圧密非排水(UU)三軸圧縮試験方法」)

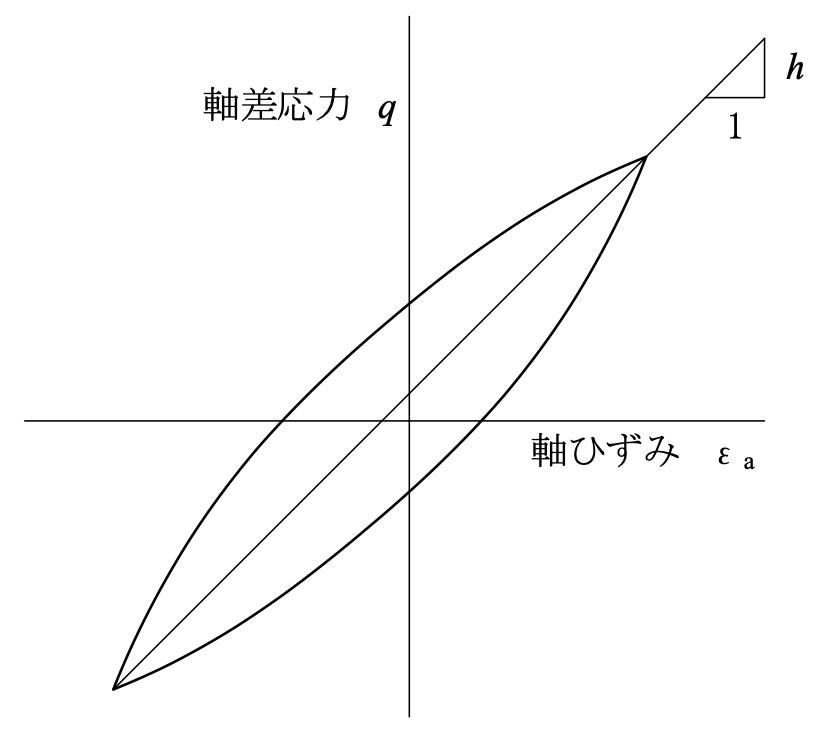

問75. 次は,土の変形特性を求めるための繰返し三軸試験方法(JGS 0542-2020)について述べたものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)繰返し軸載荷過程における測定項目は,荷重,軸変位およびB値である。

- (2)両振幅軸ひずみが5%に達した繰返し載荷回数と繰返し応力振幅比の関係から液状化強度比 RL20 を求める。

- (3)飽和試料の非排水試験の場合,等価ヤング率Eeqから等価せん断剛性率Geqへの換算は,Geq=Eeq/3 の関係を用いることができる。

- (4)履歴減衰率 h は下図のように履歴曲線の長軸の傾きから算出する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。(1)繰返し軸載荷過程において「荷重」「軸変位」、必要に応じて「間隙水圧」を測定する。B値は不適切。(2)液状化強度比は、土の変形特性を求めるための繰返し三軸試験方法ではなく、「土の繰返し非排水三軸試験方法」で求められる。(4)図の履歴曲線から算出されるのは履歴減衰率hではなく「等価ヤング率Eeq」である。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.769「土の繰返し非排水三軸試験方法」 P.792「土の変形特性を求めるための繰返し三軸試験方法)

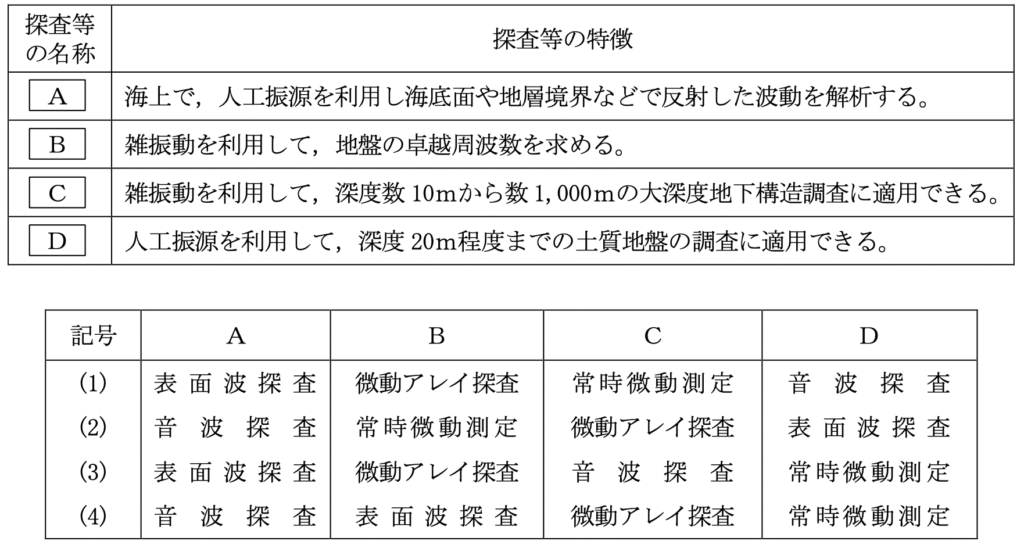

問76. 下表は,弾性波動を利用する物理探査あるいは測定について述べたものである。空欄A~Dに当てはまる探査法の適切な組合せ一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。「音波探査」「常時微動測定」「微動アレイ探査」「表面波探査」についての設問は頻繁に出題されるためそれぞれの特徴は覚えておくこと。(近年では令和5年度、令和6年度にてほぼ同じ問題が出題されている)

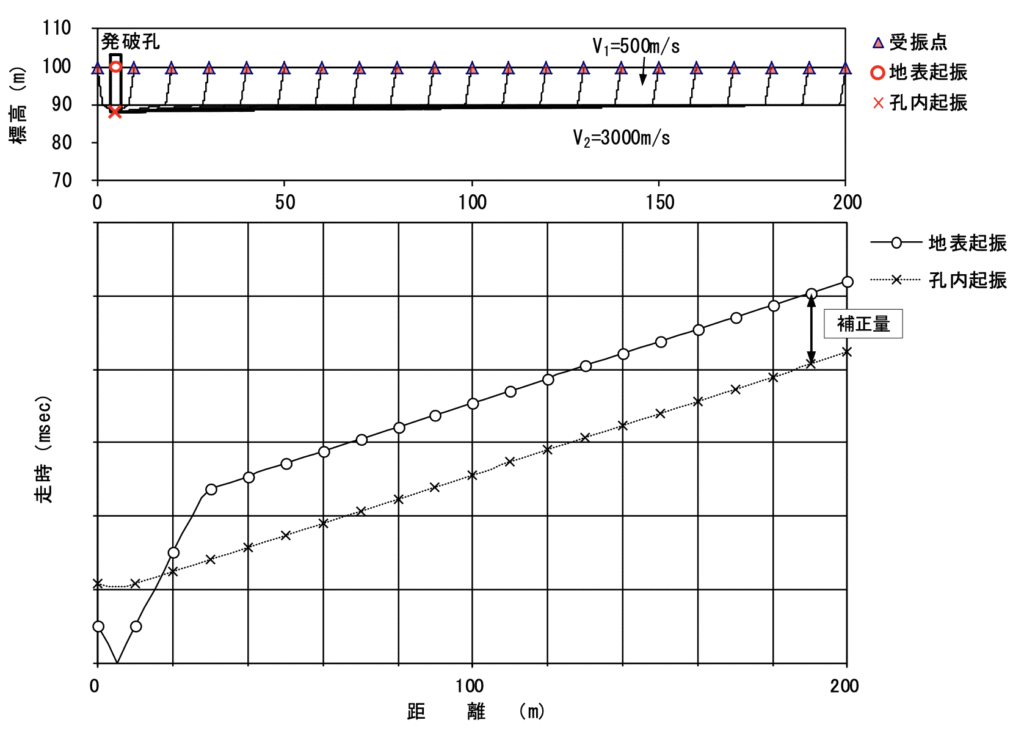

問77. 下図は、地表起振と孔内起振の条件と地盤の速度構造および走時曲線を示したものである。孔内起振(表層 10m+基盤層内 2m=深さ 12m に設定)による走時曲線の補正量として最も近いもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。なお、受振は水平な地表で行うものとし、地表起振点と発破孔は同一測線上にあるものとする。

- (1)10msec

- (2)20msec

- (3)30msec

- (4)40msec

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。表層V1=500m/s(厚さ10m)で基盤V2=3000m/s(厚さ2m)であることから、補正量は10m/500m/s+2m/3000m/s=0.02s+0.000667s=0.0207s=20.7ms(1秒(s)=1000ミリ秒(ms))。よって、最も近い選択肢は(2)。

問78. 次は,河川堤防の維持管理に物理探査を適用する場合について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)堤体の不均質箇所の抽出のため二次元比抵抗探査を行う。

- (2)堤体の強度不足箇所の抽出のために表面波探査を行う。

- (3)堤防護岸や構造物周辺に存在する空洞箇所を抽出するために地中レーダ探査を行う。

- (4)浸透危険箇所の抽出のために表面波探査を行う。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。河川堤防の維持管理を目的に表面波探査を行うことは効果的であるものの、浸透危険箇所を抽出する場合は電気探査の実施も同時に検討する必要がある。ちなみに、近年では令和4年度試験においても同様の問題が出題されている。

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです