【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問))

こんにちは!主任と申します

令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問)

問79. 次は,地すべりの安定解析について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)すべり面のせん断抵抗角は,逆算法によって求めることができる。

- (2)地すべり土塊の間隙水圧は,地下水位を採用することが多い。

- (3)地すべり土塊の分割数は,安全率に影響しないので,常に一定の分割数でよい。

- (4)すべり面の粘着力は,地すべり土塊の層厚から推定値を求めることができる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

分割数は安全率に影響することから、常に一定の分割数に設定するのは不適切。地すべり安定解析における分割法(スライス法)は近似的な計算手法であるため、正確な評価を行うためには地形や地質に対してすべり面の形状を適切に反映できる十分な分割数が必要。分割数を固定または地形や地質に対して不適切に少なく設定すると、計算結果の信頼性や安全率の正確な評価が損なわれる可能性がある。

問80. 次は,有限要素法(Finite Element Method)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地盤と構造物を,有限個の要素の集合体と考える。

- (2)地盤が複雑な形状をしていても適用できる。

- (3)物性の異なる部分がある場合でも適用できる。

- (4)解析の精度は,メッシュサイズに影響されない。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

メッシュサイズを小さくすることでより精度の高い解析が可能。

問81. 次は,圧密沈下について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)過圧密粘土は,圧密降伏応力Pcが現在の有効土被り圧より大きい。

- (2)e-logp 曲線は,圧密沈下時間の計算に使用する。

- (3)圧密係数Cvが大きいほど圧密沈下時間が短い。

- (4)圧密層の層厚が厚く,排水距離が長いほど圧密沈下時間が長い。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

e-logp曲線は、「圧密沈下量」の計算に使用する。この曲線から、圧密量算出に必要となる圧縮指数Ccを算出する。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.500「土の段階載荷による圧密試験方法」)

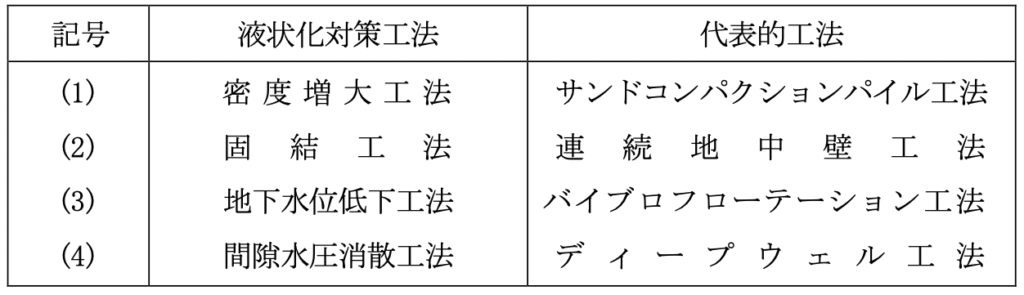

問82. 次は,液状化対策工法とその代表的工法を示したものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

(2)連続地中壁工法は「せん断変形抑制工法」。(3)バイブロフローテーション工法は「密度増大工法」。(4)ディープウェル工法は「地下水位低下工法」。

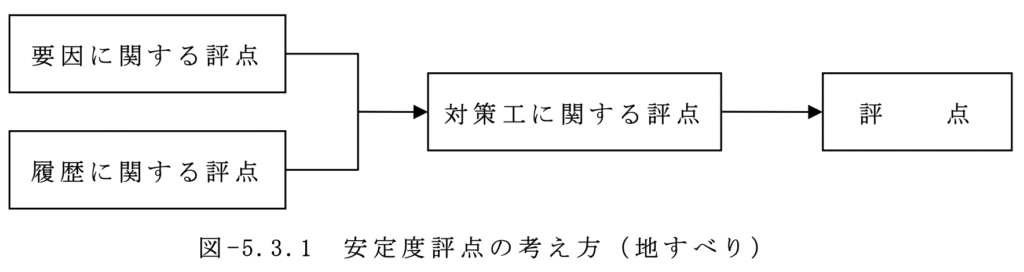

問83. 次は,道路防災カルテにおける点検対象項目のうち地すべりの安定度評点を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)既設対策工に関する評点

- (2)被災の履歴に関する評点

- (3)地震時の安定性に対する評点

- (4)要因に関する評点

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

地すべりにおける安定度評点の考え方に、地震時の安定性に対する評点は含まれていない。地すべりの場合、「要因」「履歴」「対策工」から評点を行う。過去の地すべり履歴の有無、現在の地すべりの兆候から評点を行い、両者のうち大きい評点に対して既設対策工の効果補正を行う。

(参考資料:「点検要領(平成18年)」(全地連HP(URL: https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/lec-road/ 道路防災点検技術者の専用サイト)より)

(参考図書:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.380「道路防災点検の方法」)

問84. 次は,土留め開削工法の設計施工例について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)床掘り工事における矢板締切りの安定設計で,仮設グラウンドアンカーの設置を採用した。

- (2)土留め壁の変形に伴う周辺地盤の沈下抑制のため,各部材の結合を確実に行なうことと,プレロードをかける処置を採用した。

- (3)N値3程度の粘性土地盤で施工途中のヒービング対策として,受動側の地盤改良工法を採用した。

- (4)市街地での砂質土地盤のボイリング対策として,グラベルドレーン工法を採用した。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

グラベルドレーン工法は、軟弱地盤中に砕石(グラベル)を充填した縦方向の排水層(ドレーン)を設けて間隙水圧の上昇抑制、液状化を防止する工法でありボイリング対策には適していない。ちなみに、ボイリングは掘削面側と土留壁背面の水位の差が大きくなることで土留壁背面の水が内側に回り込み、掘削底面から水と砂が湧き出し、土留壁の安定性が損なわれる現象のこと。このボイリング対策としては、掘削面側と土留壁背面の水位差を小さくするため、背面側の水位を低下させること(ディープウェル工法などの地下水位低下工法を実施する)等が有効的。

問85. 次は,アスファルト舗装の検討で実施した試験を述べたものである。不適切なもの一つを選び 記号((1)~(4))で示せ。

- (1)路盤下から1mの深度までに分布する土を採取し,自然状態含水比のままCBR試験を実施した。

- (2)深度方向に3層の土層を確認したため,各層のCBR試験結果を棄却判定し,平均CBRを算出した。

- (3)舗装厚が同一である区間において,CBR平均値から標準偏差を引いた値を区間のCBRとして求め,最小値を設計 CBR として設定した。

- (4)設計CBRが7%であったため,地盤改良の検討を行った。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

地盤改良は路床の設計CBRが「3」未満の場合行い、設計CBR3以上を確保する。

(参考資料:「構内舗装・排水設計基準(平成27年制定)」(国土交通省))

問86. 次は,粘性土地盤上の直接基礎を検討する場合の試験項目を示したものである。不適切なもの一つを選び記号(1)~(4)で示せ。

- (1)土の非圧密非排水(UU)三軸圧縮試験

- (2)土の圧密排水(CD)三軸圧縮試験

- (3)土の湿潤密度試験

- (4)土の圧密試験

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

土の圧密排水(CD)三軸圧縮試験は「砂質土」地盤のような過剰間隙水圧が生じない場合での支持力計算等に用いる。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.619「土の圧密排水(CD)三軸圧縮試験方法」)

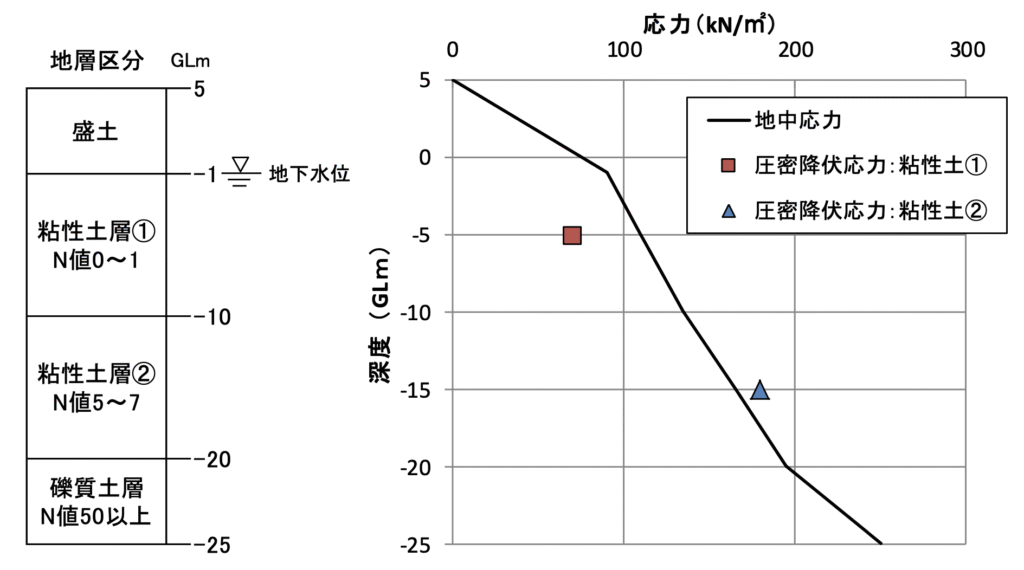

問87. 下図は,盛土施工後1年が経過した地盤の地質調査結果を示したものである。管理上の留意点について不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)粘性土層①は圧密未了状態であり,今後も沈下が継続する可能性がある。

- (2)粘性土層2は過圧密状態であり,圧密沈下はほぼ終息していると判断できる。

- (3)今後,嵩上げ盛土する場合,圧密沈下の検討は粘性土層1のみ考慮すればよい。

- (4)今後,地下水位が低下した場合,沈下量が増加する可能性がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

粘性土層①のみでなく、「粘性土層②」についても圧密沈下の検討を考慮する必要がある。今後、さらに嵩上げ盛土を行った場合、地中応力が増加し、その増加分によって粘性土層②の応力が圧密降伏応力を超える可能性がある。超えた場合、②の層でも再び圧密が進行し圧密沈下が発生する。

問88. 次は,物理探査において最適な探査結果を求めるために,データ処理解析時に留意すべき事項を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)初期モデルの妥当性

- (2)入力データの品質チェック

- (3)探査機器のキャリブレーション

- (4)収束判定基準の設定

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

キャリブレーションは探査機器の調整・検定作業であり、データ処理解析時ではなく「観測(測定)時」に留意すべき事項。

問89. 次は,地すべり面形状の把握を目的に実施した物理探査結果の解釈における留意事項について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)対象地域の地すべりの特性を既往資料などで把握しておく。

- (2)ボーリングコアの性状と,その地点の物理探査結果を対比しておく。

- (3)物理探査による解析結果を優先的に採用する。

- (4)物理探査結果の解釈判断は,探査技術者と地質技術者が連携して行う。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

物理探査による解析結果はボーリング結果を補足するものであり、優先的に採用するのは不適切。物理探査はボーリングなどの点の情報から面の情報へと展開することができ、精度を高める上でも重要。ボーリング結果や物理探査結果、地下水流動状況などを「総合的」に検討してすべり面を確定する。

(参考図書:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.257「地すべりに関する調査」)

問90. 次は,物理探査で得られる地盤の物性値を比較し大きい順に並べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)帯磁率:石灰岩 > 新第三紀砂岩 > 花崗岩 > 玄武岩

- (2)密度:玄武岩 > 花崗岩 > 新第三紀砂岩 > ローム

- (3)P波速度:未固結砂層 > 新第三紀堆積岩 > 火山岩 > 深成岩

- (4)比抵抗:粘性土層 > 未固結砂層 > 石灰岩 > 花崗岩

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

(1)帯磁率を大きい順に並べると次の通り。玄武岩>花崗岩>新第3紀砂岩>石灰岩。帯磁率は主に鉄鉱物(磁鉄鉱など)の含有量で決まり、石灰岩は磁性鉱物をほとんど含まない。

(3)P波速度を大きい順に並べると次の通り。深成岩>火山岩>新第三紀堆積岩>未固結砂層。P波速度は岩石の密実度と弾性係数に比例する。

(4)比抵抗を大きい順に並べると次の通り。花崗岩>石灰岩>未固結砂層>粘性土層。比抵抗は含水量や孔隙率などで決まるため、水分を多く含む粘性土は電流を通しやすく比抵抗が低い。反対に花崗岩などは固く乾燥しているため比抵抗が高い。

(参考サイト:https://earthresources.sakura.ne.jp/er/ES_C%283%29.html 地球資源論研究室「岩石磁気」)

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.1003「岩石の弾性波速度計測方法」)

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです