【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅵ. 管理技法(10問))

こんにちは!主任と申します

令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅵ. 管理技法(10問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅵ. 管理技法(10問)

問91. 次は,労働安全衛生規則で定められている特別教育が必要な作業を示したものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)高さ5m未満の足場の組立て,解体または変更の作業

- (2)10kN以上の不整地運搬車運転

- (3)10KN以上の玉掛け

- (4)ガス溶接

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

「10kN以上の不整地運搬車運転」「10kN以上の玉掛け」「ガス溶接」は、労働安全衛生法に基づく「技能講習」を修了する必要がある作業。ちなみに、足場の高さが5m以上の場合は、特別教育に加え、作業主任者の選任が必要となる。

(参考サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html 厚生労働省HP「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」)

問92. 次は, 海上での調査を行う場合に必要な手続きについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)水域占用許可は,その水域を所轄する港湾管理者や河川管理者に申請が必要である。

- (2)開発保全航路において水域の占用,土砂採取等を行おうとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならない。

- (3)海上作業許可は海上保安庁・水上警察から受け,安全対策が重視される。

- (4)磁気探査は事前調査に位置づけられており,事前調査終了後,業務着手届を管理者に提出する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

調査終了後は「完了届」を提出する。着手届は調査実施前に提出する必要がある。

(参考資料:「海上工事作業に伴う許可手続き等の手引き(令和6年2月)」(尾鷲海上保安部 交通課))

問93. 次は,足場仮設の安全管理について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)高さ5m以上の足場の組立・解体には,作業主任者の選任が必要である。

- (2)作業員は作業開始前に足場の点検をする義務がある。

- (3)高さ2m以上の足場には,手すりの下 30~50 cmの位置に中さんを設ける必要がある。

- (4)高さ2m以上の足場には,高さ85cm以上の手すりを設ける。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2, 3」。

(2)足場の点検を行うのは作業員ではなく「事業者が指名した点検者」が行う。

(3)手すりの下30〜50cmの位置ではなく、「作業床から35〜50cmの位置」に中さんを設ける。

(参考資料:「労働安全衛生規則」552条(架設通路),563条(作業床),567条(点検))

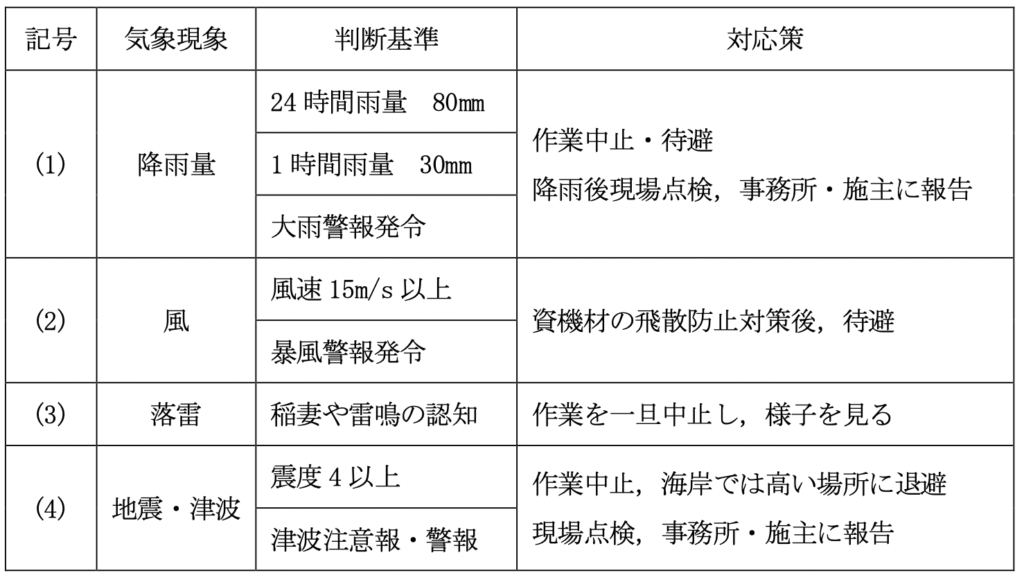

問94. 下表は,現場作業の中止の判断基準について,各気象現象の判断基準と対応策をまとめた表である。対応策として不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

稲妻や雷鳴が発生した場合は「直ちに作業を中止し、安全な場所に退避する」。ちなみに、雷については雷注意報は存在するものの、雷警報は存在しない。

(参考資料:「安全手帳<事故予防対応編 参考(一般的事項)編>(2024年12月)」(全地連HP(URL: https://www.zenchiren.or.jp/safetybook/)より))

(参考サイト:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html 気象庁HP「気象警報・注意報の種類」)

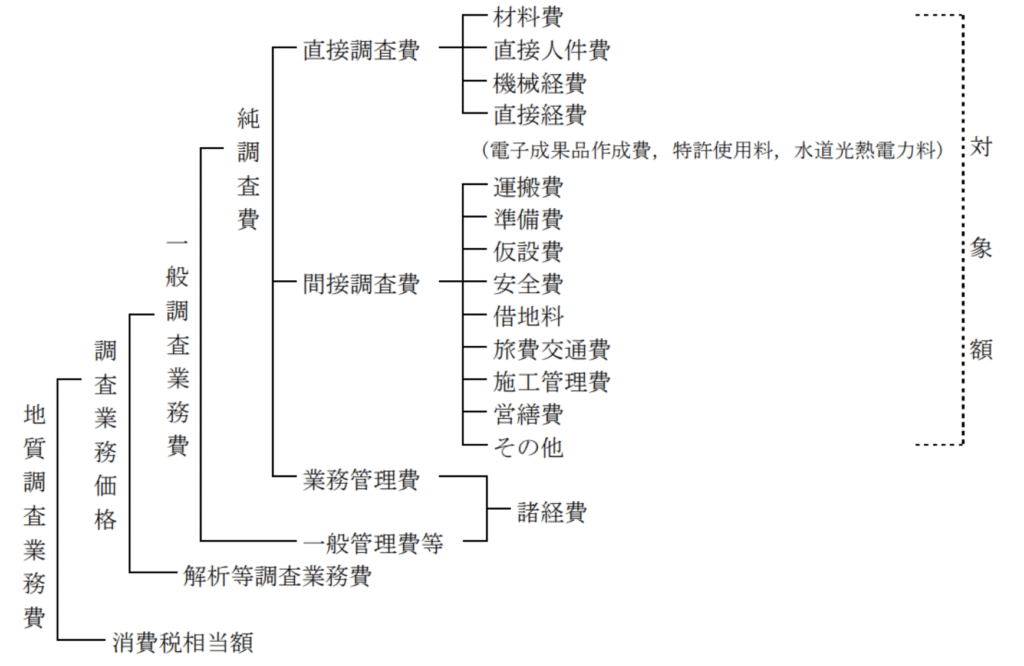

問95. 次は,国土交通省設計業務等標準積算基準に示された地質調査業務の積算構成に関する項目を示したものである。下図を参考に不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)ボーリング費は,直接調査費に含まれる。

- (2)日当宿泊費は,直接調査費に含まれる。

- (3)直接人件費の単価は,毎年公表されている。

- (4)解析等調査業務費は,解析,判定,工法選定等高度な技術力を要する業務費用である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

日当宿泊費は「間接調査費」の旅費交通費に含まれる。

(参考サイト:https://www.mlit.go.jp/tec/gyoumu_sekisan.html 国交省HP「設計業務等標準積算基準書および同(参考資料)」)

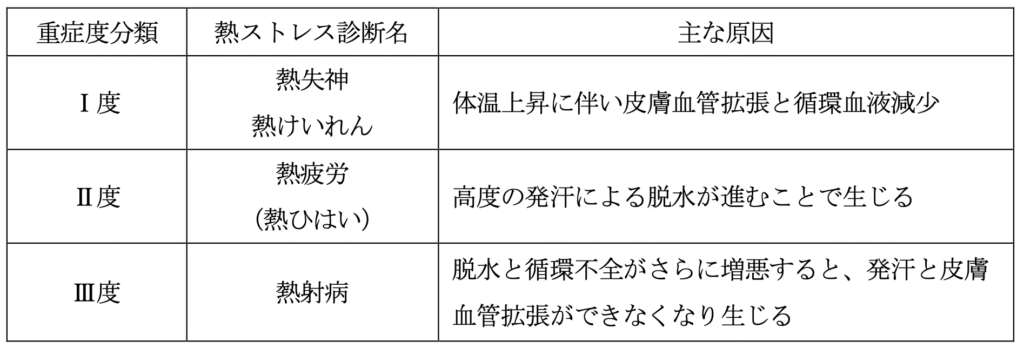

問96. 下表は,熱中症の重症度に応じた熱ストレス診断名とその主な原因について述べたものである。各診断名の症状として不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)熱疲労(熱ひはい)とは,体温が40°C以上に上昇し,めまい,頭痛,吐き気等の症状が出ることである。

- (2)熱失神とは,暑さのせいで一瞬の「立ちくらみ」が起きることである。

- (3)熱けいれんとは,全身のけいれん発作ではなく「こむら返り」を起こすことである。

- (4)熱射病とは,体温が40°C以上に上昇し,体温調節不全,意識障害に至る状態を指す。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

熱疲労(熱ひはい)はめまいや頭痛、吐き気等の症状が出ることはあるが、体温が40℃以上に上昇した場合「熱射病」に分類される。

(参考サイト:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo09_1.html 厚生省HP「熱中症」)

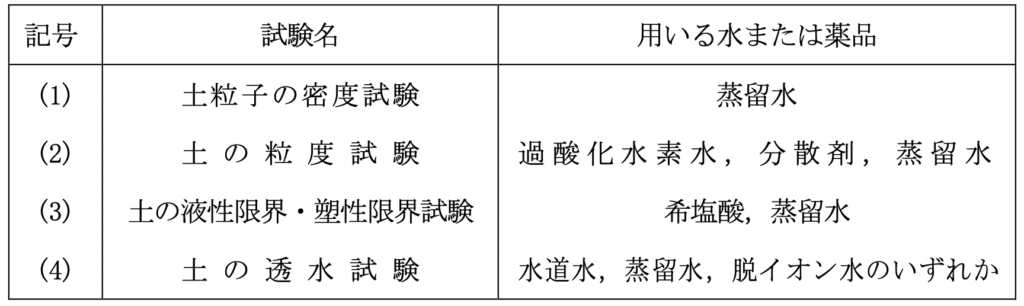

問97. 下表は,日本産業規格(JIS)に基づく室内試験と,そこで用いる水または薬品の組合せを示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

土の液性限界・塑性限界試験で用いるのは「蒸留水」であり、希塩酸を用いることはない。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.159「土の液性限界・塑性限界試験方法」)

問98. 次は,地盤材料試験の方法と解説に基づき,地盤材料試験の検定を要する器具を示したものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土粒子の密度試験に用いるピクノメーター

- (2)砂の最小密度・最大密度試験に用いる木づち

- (3)土懸濁液の pH 試験に用いるビーカー

- (4)土の一軸圧縮試験に用いるトリマー

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

ピクノメーターは検定を必要とする。ここでの検定とは、試験の信頼性を保つために行う校正・確認作業のこと。ピクノメーターを何度も繰り返し使用する場合、その都度「空の質量」「蒸留水を満たした時の質量」を測るのは非効率であるため、あらかじめ温度と質量の関係を把握しておくことが必要となる。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.114「土粒子の密度試験方法」)

土粒子の密度試験の手順を分かりやすく解説されている方の動画がありましたので、こちらもとても参考になります。

問99. 次は,火薬類の譲受・消費許可申請(申請)を行う際の留意点について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)申請者は,火薬類取扱保安責任者でなければならない。

- (2)事前に火薬類消費場所の地権者の同意を得る必要がある。

- (3)火薬類の1日の消費量が25kgを超える場合には,火薬類取扱所を設置しなければならない。

- (4)火薬類の使用が終了したら,許可証を速やかに返納する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

申請者は火薬類取扱保安責任者である必要はない。ちなみに、火薬類を使用する場合は都道府県知事の許可が必要。

(参考資料:「火薬類取締法」第25条(消費))

問100. 次は,物理探査の現地作業に際する保安事項について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)放射能探査では放射線を使用するため,放射線取扱主任者を事業所に配置しなければならない。

- (2)電磁探査や地中レーダでは電磁波が発生するため,事前に電波管理局への届け出を必要とする。

- (3)電気探査では,測定時に高い電圧を電極にかけることがあるので,感電事故防止に留意しなければならない。

- (4)路肩で手押し型の地中レーダ探査を実施する場合に限り,警察・道路管理者への道路使用許可申請は必要としない。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

(1)放射能探査で用いる器機は一般的に法的手続きを必要としないため放射線取扱主任者を事業所に配置する必要はない。

(2)電波管理局への届出は必要としない。

(4)路肩(道路)で作業を行う場合、道路使用許可申請が必要となる。

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです