【過去問回答&解説】令和7年度(2025年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問))

こんにちは!主任と申します

令和7年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和7年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問)

問1. 次は,地質調査技士資格について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)国土交通省の「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」には,「現場技術・管理部門」のみが登録されている。

- (2)総合評価落札方式において組合せ加点の対象とされている。

- (3)「現場調査部門」および「現場技術・管理部門」は,地質調査業者登録規程の現場管理者の資格として認められている。

- (4)業務によって国土交通省の地質・土質調査業務共通仕様書における主任技術者の資格として認められる場合がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

現場技術・管理部門だけでなく、「現場調査部門」「土壌・地下水汚染部門」も登録されている。

(参考サイトURL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html 国土交通省HP「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」)

問2. 次は,技術者の継続教育(CPD)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)国土交通省では,総合評価落札方式における技術者加算点に活用している。

- (2)地質調査技士では,登録更新に活用している。

- (3)国土交通省では,入札要件や技術者の評価に活用している。

- (4)国土交通省では,地質調査業者の登録要件に活用している。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

技術者の継続教育(CPD)は地質調査業者の登録要件に活用はされていない。登録要件は次の3つ。

- ①常勤かつ専任の技術管理者を置くこと

- ②登録する営業所毎に常勤かつ専任の現場管理者を置くこと

- ③財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること

(参考サイトURL: https://www.zenchiren.or.jp/geo_apl/ 全地連HP「地質調査業者登録」)

問3. 次は,一般社団法人全国地質調査業協会連合の「倫理綱領」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)顧客のニーズと調査の目的をよく理解し,顧客に有利な判断を行うように努める。

- (2)自然に深く係わる立場を自覚し,環境との調和を考え,その保全に努める。

- (3)自らの技術や行動に関しては,自己責任原則の徹底を図る。

- (4)顧客の利益を守るため,業務の遂行中に知り得た秘匿事項を積極的に保護する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

「顧客に有利な判断を行うように努める」は不適切。全地連の倫理綱領の「2 顧客の信頼に応えるために」の「1) 良質な成果品の提供」では次のように述べられている。「私たちは、顧客のニーズと調査の目的をよく理解し,信義をもって業務にあたり,正確で的確に表現された技術情報を提供します。」

(参考サイトURL: https://www.zenchiren.or.jp/jgca/jgca1_4.html 全地連HP「倫理綱領」)

問4. 次は,第三次・担い手3法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)この改正は品確法と建設業法・入契法を一体的に見直し,発注者側の効率化を図るもので ある。

- (2)目的は,担い手確保と地域における対応力の強化,生産性向上である。

- (3)働き方改革の推進として,発注者は,受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守できる工期設定に協力し,規則違反を助長しないよう十分留意することが盛り込まれた。

- (4)工期変更や契約金変更の協議の円滑化のため,受注者は資材の入手困難,高騰等の「おそれ情報」を発注者に通知する義務があり,公共発注者は協議に応ずる義務がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

発注者側の効率化を図るものではない。この改正は、「将来にわたる公共工事の品質確保と持続可能な建設業等を実現するもの」である。

(参考サイトURL: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html 国土交通省HP「第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」)

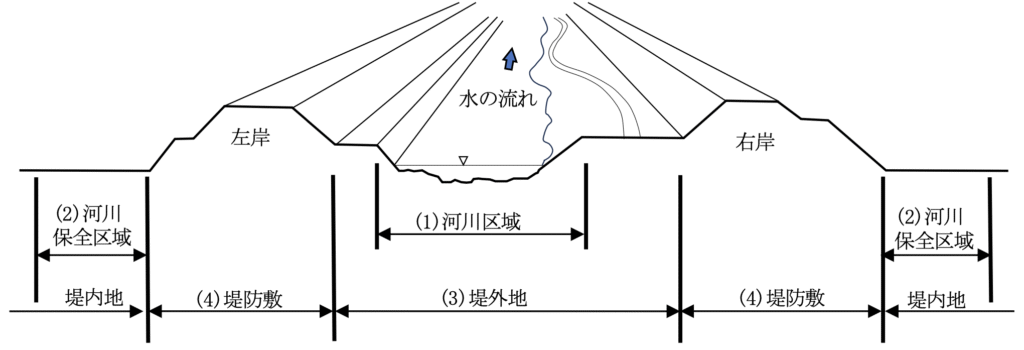

問5. 下図は,河川における区域や箇所の名称を示したものである。図に示した区域・箇所の中から不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)河川区域

- (2)河川保全区域

- (3)堤外地

- (4)堤防敷

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

川の水が流れている箇所は河川区域ではなく「低水路」。ちなみに、河川区域は堤防と堤防に挟まれた区間のこと(堤防敷〜堤防敷まで)。

(参考サイトURL: https://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/enc/words/02ka/ka-013.html 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所HP「高水敷、低水路」)

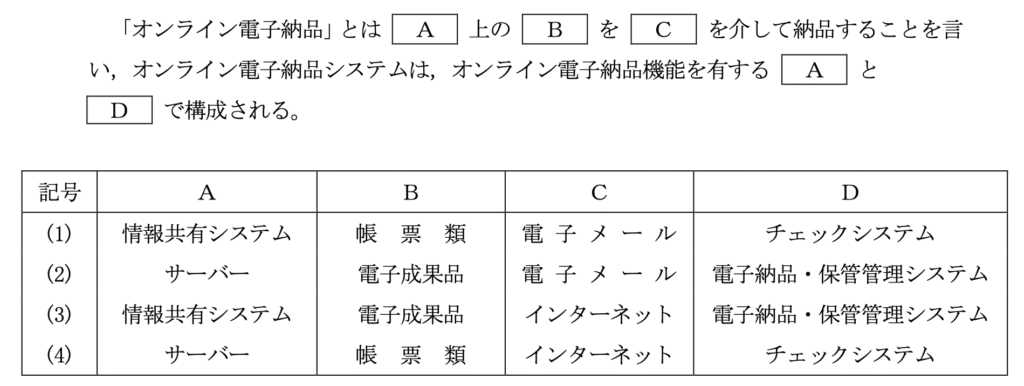

問6. 次は,「オンライン電子納品要領 業務編:国土交通省」(令和7年3月)に示されている,オンライン電子納品について述べたものである。文章中の空欄 A ~ D に当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

「オンライン電子納品要領 業務編:国土交通省」(令和7年3月)の「1.2 オンライン電子納品システム概要」に記載されている。

(参考サイトURL: https://www.cals-ed.go.jp/cri_point/#common 国土交通省 電子納品HP「電子納品に関する要領・基準」)

問7. 次は,土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査等について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)自然由来の土壌汚染に対しては,通常の土壌汚染状況調査と同じ方法で調査を行う。

- (2)指定調査機関は,技術管理者を選任しなければならない。

- (3)土壌汚染対策法に基づく法定調査は,指定調査機関が実施しなければならない。

- (4)地歴調査は,調査対象地の土壌汚染のおそれを把握するために行われる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

土壌汚染が自然由来の場合、人為的な原因での土壌汚染とは別の方法で調査を行う。(人為等由来汚染調査と自然由来汚染調査に区別される)

(参考サイトURL: https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html 環境省HP「土壌汚染対策法ガイドライン」)

問8. 次は,産業廃棄物管理票(マニフェスト)について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)産業廃棄物の処理量を軽減することを目的としている。

- (2)産業廃棄物のリサイクル推進を目的としている。

- (3)排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合は,マニフェストの交付は不要である。

- (4)産業廃棄物処理業を営むためには,市町村長の許可が必要である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

(1)(2)マニフェストは廃棄物の適正な処理を目的としている。(4)産業廃棄物処理業を営むためには、当該業を行おうとする区域を管轄する「都道府県知事」の許可を受けなければならない。

(参考サイトURL:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/purpose/index.html 公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)HP「マニフェスト制度の目的」)

(参考資料:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条「産業廃棄物処理業」)

問9. 次は,ISO9001:2015(品質マネジメントシステム)の主な特徴について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)認証取得の効果として,社会的信頼の獲得があげられる。

- (2)業種および形態,規模,提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できる。

- (3)業務上のリスク管理が含まれる。

- (4)日本国内でのみ通用する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

ISOは国際的な基準であり、日本国内でのみ通用するものではない。

問10. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)対象は,人口の集中度等を勘案して政令で定める地域である。

- (2)対象は,道路,河川,鉄道等の公共の利益となる事業である。

- (3)事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定できる。

- (4)深さの基準は,地下20m以深または支持地盤上面から5m以深のうちいずれか深い方である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

深さの基準は、「地表から40メートル」または「支持基盤の最も浅い部分の深さに10メートルを加えた深さ」のうちいずれか深い方である。

(参考サイトURL:https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/chiiki/city_park_chiiki00000089.html 国土交通省関東地方整備局HP「「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度地下使用法)」について」)

(参考資料1:大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第2条「定義」)

(参考資料2:大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第1条「建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ」第2条「通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等」)

問11. 次は,総務省の日本標準産業分類における地質調査業の分類について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)「建設業」に分類されている。

- (2)「学術研究,専門・技術サービス業」に分類されている。

- (3)「専門サービス業」に分類されている。

- (4)「一般土木建築工事業」に分類されている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

ちなみに測量業と建設コンサルタントについても「学術研究, 専門・技術サービス業」に位置づけられる。

(参考サイトURL:https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm 総務省HP「日本標準産業分類」)

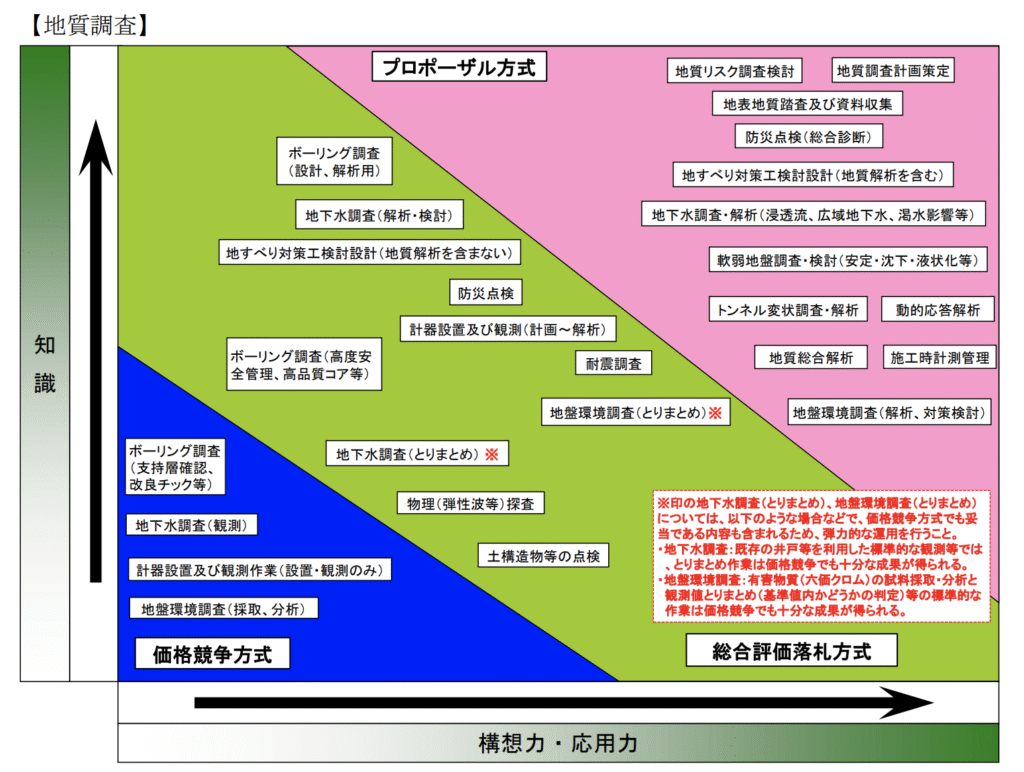

問12. 次は,国土交通省の「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式および総合評価落札方式の運用ガイドライン」に示された標準的な地質調査の発注方式事例について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)「地質リスク調査検討業務」は,プロポーザル方式で発注される。

- (2)「ボーリング調査(設計・解析用)」は,プロポーザル方式で発注される。

- (3)「地質調査計画策定業務」は,総合評価落札方式で発注される。

- (4)「軟弱地盤調査・検討(安定・沈下・液状化等)」は,総合評価落札方式で発注される。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

(2)ボーリング調査(設計・解析用)は、「総合評価落札方式」で発注される。(3)地質調査計画策定業務は、「プロポーザル方式」で発注される。(4)軟弱地盤調査・検討(安定・沈下・液状化等)は、「プロポーザル方式」で発注される。

(参考資料:建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン(国土交通省))

問13. 次は,国土交通省各地方整備局の「設計業務等共通仕様書」に示された打合せ等について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)打合せの内容についてはその都度発注者が書面(打合せ記録簿)に記録し,相互に確認しなければならない。

- (2)連絡は積極的に電子メール等を活用し,電子メールで確認した内容については,必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。

- (3)着手時および設計図書で定める業務の区切りにおいて,管理技術者と照査技術者は打合せを行うものとする。

- (4)照査技術者は,仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は,速やかに調査職員と協議するものとする。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

(1)発注者ではなく「受注者」が記録する。(3)管理技術者と「調査職員」が打合せを行う。(4)照査技術者ではなく「管理技術者」が調査職員と協議する。

(参考資料:土木設計業務等共通仕様書(案)第1111条 「打合せ等」)

問14. 次は,TECRIS(テクリス)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)TECRIS システムへの登録は,発注機関が認めれば受注者による任意登録が可能である。

- (2)登録は,原則として業務受注時,業務内容変更時(請負金額変更などが行われた時),および業務完了時に行う。

- (3)地質調査技士資格検定試験

- 登録に際しては,発注機関担当者が内容を確認して署名した「登録のための確認のお願い」を日本建設情報総合センター(JACIC)に提出しなければならない。

- (4)業務完了時の登録では,業務実績データとして業務概要を全角300字以内,業務キーワードを最大 5 つまで登録することができる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

業務概要は「全半角500字以内」、業務キーワードは「最大10個」まで登録することができる。

(参考資料:コリンズ・テクリス登録システム マニュアル テクリス利用者編(一般社団法人 日本建設情報総合センター))

問15. 次は,受注者が業務上知り得た情報の取扱いに関する守秘義務について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)発注者から貸与された既存報告書電子データは,業務完了時に消去した。

- (2)本業務が完了したので,本業務で入手したデータを他業務で利用した。

- (3)発注者の承諾を得て,地元関係者にボーリング柱状図を開示した。

- (4)発注者の承諾を得て,業務成果の一部を利用して学会で発表を行った。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

業務で入手したデータは業務終了後においても第三者に漏らしてはならない。また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

(参考資料:「地質・土質調査業務共通仕様書(案)(令和7年度版)第131条「守秘義務」)

問16. 次は,「公共土木設計業務等標準委託契約約款」について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)発注者は,引渡し前における成果物を使用することができない。

- (2)必要に応じて,業務の一括再委託や主たる部分の再委託を行ってもよい。

- (3)受注者は,条件付きで履行期間の延長変更を請求することができる。

- (4)指示,請求,通知などは口頭で行ってもよい。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

(1)発注者は引き渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。(2)業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(4)口頭ではなく書面により行わなければならない。ただし、緊急時などにおいては指示等を口頭で行うことができる。この場合は、既に行った指示等を書面に記載し、交付する必要がある。

(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000050.html 国交省HP「公共土木設計業務等標準委託契約約款」)

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです