【過去問回答&解説】令和7年度(2025年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問))

こんにちは!主任と申します

令和7年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和7年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問)

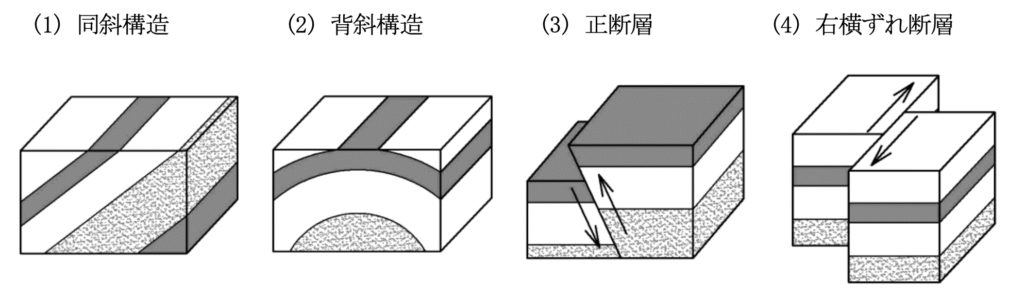

問17. 下図は,地質構造を示す概念図とその名称を示したものである。不適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

正断層ではなく「逆断層」が適切。上盤(上側の岩盤)が下盤(下側の岩盤)に対して「ずり下がる」場合を正断層、「のし上がる」場合を逆断層と言う。ちなみに、令和3年度試験においても似通った問題が出題されている。

(参考サイトURL:https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_fault/ 地震調査研究推進本部HP「正断層・逆断層・横ずれ断層」)

問18. 下表は,地形上の特徴で分類した,平野の建設工学上の問題点を示したものである。表中の空欄 A ~ D に当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

-1024x639.png)

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

旧河道とは、谷底平野・氾濫平野、海岸平野・三角州及び扇状地上にあって、周辺より低い帯状の凹地を成す過去の河川流路の跡のこと。

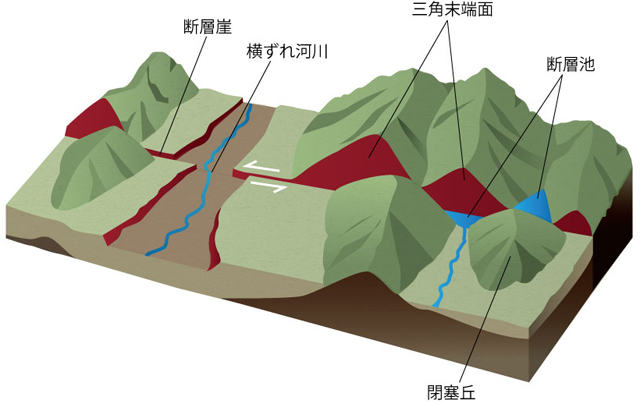

問題の選択肢にある「三角末端面」とは、山地で見られる断層地形の一種。断層運動によって切られた斜面が長い年月をかけ侵食されて形成された平滑な三角形の斜面のこと。

ちなみに、問題の表は『ボーリングポケットブック第6版』に全く同じものが掲載されている。

(参考サイトURL:https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_configuration.html 国土地理院「地形分類について」)

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.519 「10章 ボーリングに必要な基礎知識」)

問19. 次は,特殊土について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)しらすは火砕流堆積物の非溶結部であり,粘着力がほとんどない。

- (2)ロームは降下火山灰の風成層であり,乱すと強度低下が著しい。

- (3)泥炭は深海性の堆積物であり,強度が極めて小さく少しの荷重で沈下する。

- (4)まさ土は花崗岩の風化した残積土や崩積土であり,洗掘による土石流が発生しやすい。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

泥炭は「枯死した湿性植物の未分解堆積物」であり、深海性の堆積物ではない。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.519 「10章 ボーリングに必要な基礎知識」)

問20. 次は,測量の基本事項について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4)) で示せ。

- (1)一等三角点の点間平均距離は45km(補点は25km)である。

- (2)日本が現在採用している測地系は,Bessel楕円体に準拠している。

- (3)平面直角座標系では,座標系原点において真北に向う値がX軸の正,真東に向う値がY軸の正となっている。

- (4)日本経緯度原点の経度,緯度および原点方位角の数値は,2011年に発生した東北地方太平洋沖地震後に再定義されている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

日本が現在採用している測地系は、「ITRF 座標系 GRS80 楕円体」に準拠している。

ちなみに、Bessel(ベッセル)楕円体とは2001年以前まで日本で採用されていた測地系のこと。

(参考サイトURL:https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/datum-main.html 国土地理院「日本での位置及び高さの基準となる測地系」)

問21. 次は,ボーリング地点の経度および緯度の読み取りについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)3mmまでの精度で行った平面測量結果では,秒の精度は約1/10,000秒までである。

- (2)実際の距離1kmは,1/25,000地形図上では,4cmである。

- (3)関東付近における緯度1秒は約31m,経度1秒は約25mである。

- (4)1/2,500地形図を用いて1mm単位で読み取った場合,秒の精度は約1/100秒までである。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

1mm単位で読み取った場合、秒の精度が約1/100秒までとなるのは「1/250地形図」を用いたとき。

仮に1/2,500地形図を用いた場合の計算は次の通りとなる。

1/2,500地形図上の1mmは実際の距離で2.5m相当。経度1秒は地表で約25m相当(日本の場合)。よって、2.5mが表す角度は、2.5m/25m=0.1秒(1/10秒)。したがって、1/2,500地形図を用いた場合の秒の精度は約1/10秒となる。

問22. 次は,トンネルの工法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4)) で示せ。

- (1)NATM工法は,山岳トンネルの工法であり未固結地盤では適用できない。

- (2)シールド工法は,地上への影響が少なく都市部での施工に適している。

- (3)開削工法は,大規模な空間の構築が可能で,地下駅などの広い空間が作れる。

- (4)沈埋工法は,地上で製作した函(はこ)を海底(水中)に沈めながらトンネルを構築する工法である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。

NATM工法は未固結地盤にも適用できる。

NATMとは「New Austrian Tunnelling Method(新オーストリアトンネル工法)」の略称で、名前の通りオーストリアで生まれたトンネル工法のこと。当初は硬い岩盤を持つ山岳のトンネル施工に主に用いられていたが、現在は技術の発展により補助工法と組み合わせることで軟弱地盤でも活用されている。この工法は、トンネル周辺の地山が元々持っている保持力を積極的に活用するもので、ロックボルトと吹付けコンクリートを主な支持部材として使用する。

(参考サイトURL:https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/tunnel.html JRTT鉄道・運輸機構「トンネル」)

問23. 次は,令和 6 年度国土交通白書 第II部 第6章 安全・安心社会の構築「第2節 自然災害対策」の一文を述べたものである。文章中の空欄 A ~ C に当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

「近年、毎年のように全国各地で地震災害や水災害、火山災害などあらゆる自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しており、今後も A の影響によって水災害の更なる激甚化・頻発化が懸念される中、国民の命と暮らしを守り、我が国の B を確保するためには、防災・ 減災、 C 等の取組みをさらに強化する必要がある。」

.png)

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

問題の一文は、「第2節 自然災害対策」の「1.防災減災が主流となる社会の実現」の冒頭部分。

ちなみに、この第2節は、「1.防災減災が主流となる社会の実現」「2.災害に強い安全な国土づくり・危機管理に備えた体制の充実強化」「3.災害に強い交通体系の確保」から構成されている。

(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html 国交省HP「国土交通白書」)

問24. 次は,根切り工事において,軟弱な粘性土が直接の原因となって起こるトラブルを示したものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)ボイリング

- (2)パイピング

- (3)液状化

- (4)ヒービング

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

(1)(2)ボイリングやパイピングは砂質土地盤で発生しやすい。(3)液状化は飽和した緩い砂地盤で発生しやすい。

ちなみに、ヒービングとは掘削底面に軟弱な粘性土があり、土留背面の土の重量などによりすべり面が生じ、掘削底面が隆起等する現象のことをいう。

(参考サイトURL:https://sekokan-next.worldcorp-jp.com/column/useful/1702/?utm_source=chatgpt.com セコカンNEXT「ボイリング現象の対策を知ろう!ヒービング現象や盤ぶくれ現象との違い」)

問25. 下図は,土の変形特性を表す指標として応力とひずみの関係を示すグラフである。初期の傾き(図中1)を示す適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

.png)

- (1)ポアソン比

- (2)ヤング率(弾性係数)

- (3)せん断弾性係数

- (4)体積弾性係数

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

図は三軸圧縮試験で得られる「主応力差–軸ひずみ」曲線であり、初期の傾きからヤング率E(弾性係数)を算出する。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版]』 P.900「岩(岩石)の三軸圧縮試験方法」)

問26. 次は,軟弱地盤上の盛土において,圧密沈下によって誘発されるおそれのある現象を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)不同沈下による盛土のひび割れや変形

- (2)周辺地盤の隆起・側方変形

- (3)地下配管の損傷

- (4)周辺地盤の液状化現象

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。

軟弱地盤上に盛土を行い、圧密沈下が生じると地盤内の間隙水圧は時間の経過とともに小さくなり、有効応力は増加する。有効応力が増加すると、土が締まり強度が上がるため、液状化は発生しづらくなる。

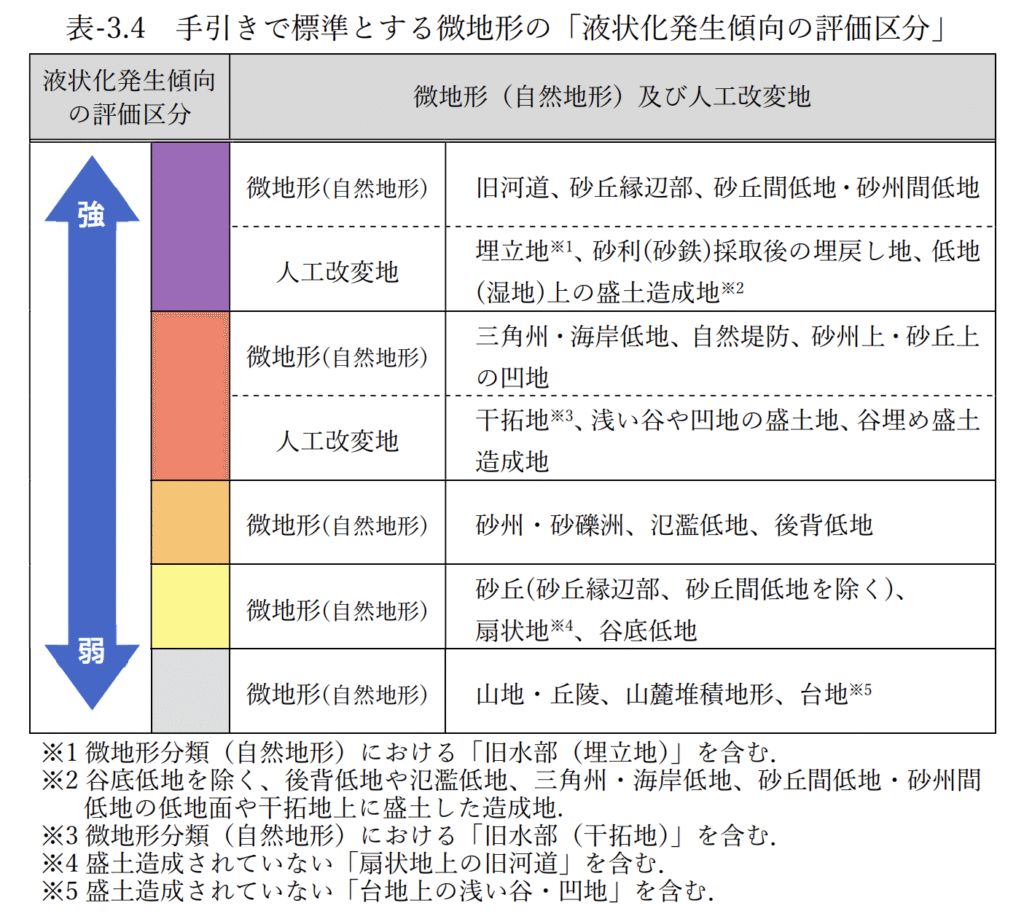

問27. 次は,液状化が発生する可能性が高い地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)旧河道

- (2)丘陵地

- (3)三角州

- (4)干拓地

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。

丘陵地は液状化発生の傾向が「低い」。国交省が液状化ハザードマップを作成するための評価区分(液状化発生傾向の評価区分)を示しており、「山地・丘陵」は液状化発生傾向が最も低い「弱」に分類されている。

(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000044.html 国交省HP「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き(R3.2更新)」)

問28. 次は,地すべりの素因を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)片理面

- (2)新第三紀層

- (3)斜面の切土

- (4)断層・破砕帯

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。

素因とは地形や地質など地すべりを引き起こしやすい地質構造のことを指す。斜面の切土は、誘因(地すべりを引き起こす原因)であり素因ではない。

(参考サイトURL:https://www.jasdim.or.jp/gijutsu/jisuberi_gaiyo/shikumi.html 一般社団法人斜面防災対策技術協会「地すべりが発生するしくみ」)

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです