地質調査技士試験合格を確実なものにする「おすすめの書籍」4選

こんにちは!主任と申します

このページでは地質調査技士試験を受験予定の方々におすすめの書籍をご紹介します

結論から言うと、私おすすめの書籍は以下の4冊です

- ボーリングポケットブック第6版(オーム社)

- 地盤材料試験の方法と解説(地盤工学会)

- 地盤調査 基本と手引き(地盤工学会)

- トコトンやさしい地盤工学の本(日刊工業新聞社)

このサイトでは過去問の解説を行なっていますが、試験本番で出題される問題が必ず過去問から出題される保証はありません

(正直なところ過去問がそのまま出題されるパターンは稀です)

過去問と似通った問題も度々出題されますが、前例のない問題については過去問対策だけでは正解を導くことが難しいはずです

私も試験勉強を始める前は「過去問を繰り返し解いてれば、いずれ合格点に行くだろう!」と甘い考えを持っていました…

では、前例のない問題が出題された時に向けてどう対策していけばいいのかというと、

「地質という分野について幅広い知識と経験を積んでいく」

ということに限ります!

経験を積むのは時間的、環境的に難しい人が多いかもしれません

でも、知識であれば専門書や本を読んだり、インターネットで調べることで身につけることができます!

過去問対策は試験を合格するために、間違いなく重要なことではありますが、幅広い知識を蓄積していくということにも取り組み、合格を確実なものにしていきましょう!

試験合格を確実なものにするおすすめの書籍4選

1. ボーリングポケットブック第6版(オーム社)

まず私がおすすめしたい書籍は、

この書籍は地質調査技士試験を実施している「一般社団法人全国地質調査業協会連合会(全地連)」が書いたもので、地質調査技術者の必携書と言われています

ボーリング技術全般のことについてはこの本を読めば大抵のことが記載されていて、「第一種特定有害物質」などの土壌・地下水汚染についての調査方法なども記述されています

試験を実施している全地連の本ということもあってか、この本を元に作られた問題も多いように感じます

実際、令和6年度実施の地質調査技士試験では、「Ⅲ.現場技術の知識」全38問中15問はこの本の内容を理解しておくことで正解することができます

この本を読むことで、以下のような問題を深く理解することができます!

例題1:次は,第二種特定有害物質および第三種特定有害物質に係る土壌の採取方法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。(令和6年度試験)

- (1) 汚染位置が不明な場合は,地表から深さ 5cm および深さ 5cm から 50cm までの土壌を採取し,2 種類の深さの土壌を均等量で混合する。

- (2) 表層付近の土壌中の土壌ガスを採取する。

- (3) 分析室で風乾後,土塊,団粒を粗砕した後,非金属の 2mm 目のふるいを通過させる。

- (4) 表層土壌の採取にボーリングマシンを使用する場合は,無水掘りで行う。

正解は「2」

この問題の解説が気になる方は、以下の記事をチェック↓

例題2:次は,標準貫入試験(JIS A 1219:2023)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。(令和6年度試験)

- (1) 保孔のためのケーシングを挿入する場合には,試験深度より下に貫入させてはならない。

- (2) 試験孔は,鉛直で孔曲りがないことが重要である。

- (3) 試験孔は,孔底に沈積物を残さないことが重要である。

- (4) 掘削終了後の掘削器具の引き上げは,孔底に負圧を与えないように急ぎ行う。

正解は「4」

この問題の解説が気になる方は、以下の記事をチェック↓

全地連HPから申し込みすることで定価の10%割引で購入することができるようなので、お得に購入したい方はHPから購入されることをおすすめします

Amazonなどでは電子書籍としても販売されているので、電子で読みたい方はAmazonや楽天などで購入することをおすすめします

2. 地盤材料試験の方法と解説(地盤工学会)

続いて私がおすすめしたい書籍は、

この書籍は「社団法人地盤工学会」が発行しているもので、地盤工学に関係している技術者や研究者、学生の中で「赤本」と呼ばれ親しまれているものです

内容としては、地盤材料の工学的分類方法や物理試験(土粒子の密度試験や液性限界・塑性限界試験など)、化学試験(土懸濁液のpH試験方法など)、安定化試験(突固めによる土の締固め試験やCBR試験など)、透水試験・圧密試験、変形・強度試験(土の一軸圧縮試験や三軸試験など)など多岐にわたる試験方法とそれらの解説が記載されています

実際、この書籍を読まなければ分からないことは多く、インターネット上で調べても出てこないような専門的で詳細な試験方法を把握することができます

ページ数は1000ページを超えるため、試験対策として全てに目を通すことはおすすめしません

自分の気になった試験方法や過去問に出てきた試験方法について深く知りたい場合などに辞典代わりとして使用することをおすすめします

この本を読むことで、以下のような問題を深く理解することができます!

例題:次は,岩石の一軸圧縮試験方法(JGS 2521-2020)について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。(令和6年度試験)

- (1) 供試体の直径は,50~100mm を標準とする。

- (2) 供試体の高さは,直径の 2.5 倍以上にする。

- (3) 軸ひずみ速度は,毎分1%を標準とする。

- (4) 軸圧縮力が最大値の 2/3 程度に減少した時点で,軸圧縮を終了する。

正解は「1」

この問題の解説が気になる方は、以下の記事をチェック↓

ただ、こちらの書籍は高額(2万円超)であり、個人で購入するにはハードルが高いため、建設コンサルタント会社等に勤めている方は会社が本を保有していないかまず確認してみるのがいいと思います

もし、保有しておらず、購入を検討する場合は、2020年に改訂版が発行されているので、そちらを購入することをおすすめします

3. 地盤調査 基本と手引き(地盤工学会)

続いて私がおすすめする書籍は、

こちらの書籍も先ほどの『地盤材料試験の方法と解説』と同じく「社団法人地盤工学会」が発行しているもので、土木や建築を学ぶ大学生、初級・中堅技術者の手引書として親しまれています

内容としては、地盤調査計画の流れや考え方、ボーリング孔内で行う「速度検層」や「電気検層」、物理探査の一種である「弾性波探査」、「地盤の平板載荷試験」など幅広い地盤調査の実施方法が記載されています

今までおすすめした書籍はどちらかというと情報がたくさん詰め込まれていて、試験に出題される範囲を広くカバーできるメリットがありますが、逆に言えば、地質という分野に慣れていない方や経験の浅い方にとっては理解しづらい部分も多いかもしれません

ただ、こちらの書籍はイラストが豊富に使われており、ページ数もおよそ300ページと決して読みきれないものではないため、地盤調査の基本を押さえたい方には最適な一冊だと思います

この本を読むことで、以下のような問題を深く理解することができます!

例題:次は,電気検層の利用方法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。(令和6年度試験)

- (1) 地層区分,地層対比を目的とする。

- (2) 帯水層の判定はできない。

- (3) ボーリングコアがない区間の地層の推定ができる。

- (4) 亀裂帯や粘土化帯などの弱層の判定ができる。

正解は「2」

この問題の解説が気になる方は、以下の記事をチェック↓

この書籍と同じ「社団法人地盤工学会」が発行する『土質試験 基本と手引き』という書籍もあり、「土の粒度試験」や「土の液性限界・塑性限界試験」等の土質試験の基本を押さえたい方はこちらもおすすめです

4. トコトンやさしい地盤工学の本(日刊工業新聞社)

最後におすすめしたい書籍は、

こちらの本は日刊工業新聞社が発行する「今日からモノ知りシリーズ」の一冊で、地質という分野にあまり関わってこなかった方や地盤工学全般の概要を把握したい方に適したものとなっています

先ほどおすすめした『地盤調査 基本と手引き(地盤工学会)』よりもイラストが豊富に使われており、専門性よりも「分かりやすさ」に特化しています

地盤を構成する土の種類から地盤調査方法(ボーリング調査など)、液状化などの地盤災害に関する記述もあり、試験の一部をカバーしています

この本を読むことで、以下のような問題を深く理解することができます!

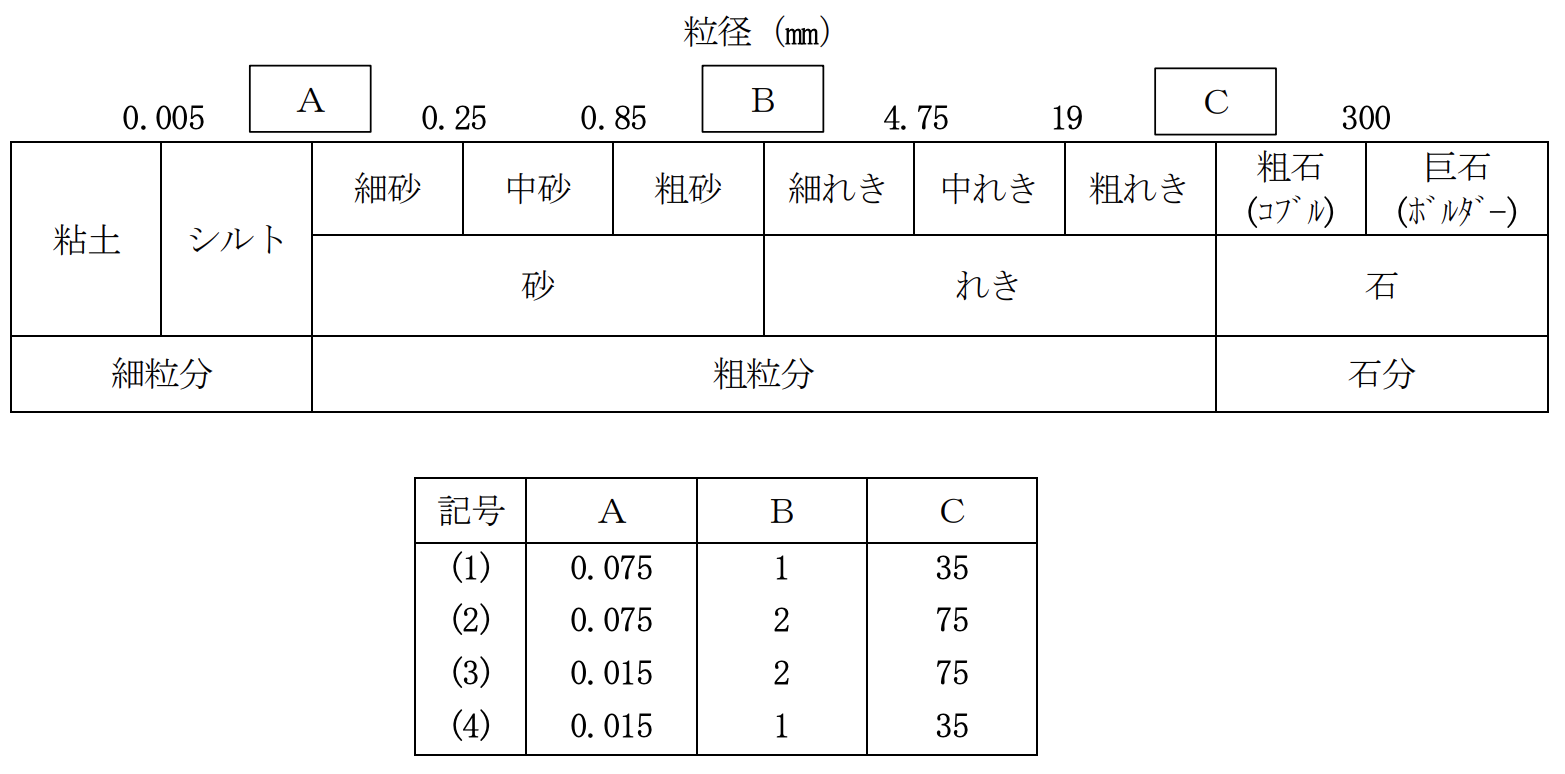

例題:下図は,地盤材料の粒径区分と,その呼び名を示したものである。図中の空欄 A 〜 C にあてはまる数値の,適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。(令和5年度試験)

正解は「2」

この問題の解説が気になる方は、以下の記事をチェック↓

日刊工業新聞社が発行する「今日からモノ知りシリーズ」には『トコトンやさしい地質の本 』という本もあり、「Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識」で頻繁に出題される火山岩や深成岩等について深く知りたい方にはこちらもおすすめです

まとめ

改めて私が地質調査技士試験対策におすすめする書籍は以下の通りです

- ボーリングポケットブック第6版(オーム社)

- 地盤材料試験の方法と解説(地盤工学会)

- 地盤調査 基本と手引き(地盤工学会)

- トコトンやさしい地盤工学の本(日刊工業新聞社)

過去問対策のみで試験に合格できる場合もあるかと思いますが、それに加えて今回ご紹介した書籍などで幅広い知識、深い理解を得ることで合格がさらに一歩近づくと思います

今後も試験対策で役立ちそうな書籍や商品、サービスがありましたらサイト内でご紹介したいと思います

最後まで読んでいただきありがとうございました!

試験に合格できるよう一緒に頑張っていきましょう!