【過去問回答&解説】令和4年度(2022年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問))

こんにちは!主任と申します

令和4年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和4年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅴ. 解析手法,設計・施工への適用(12問)

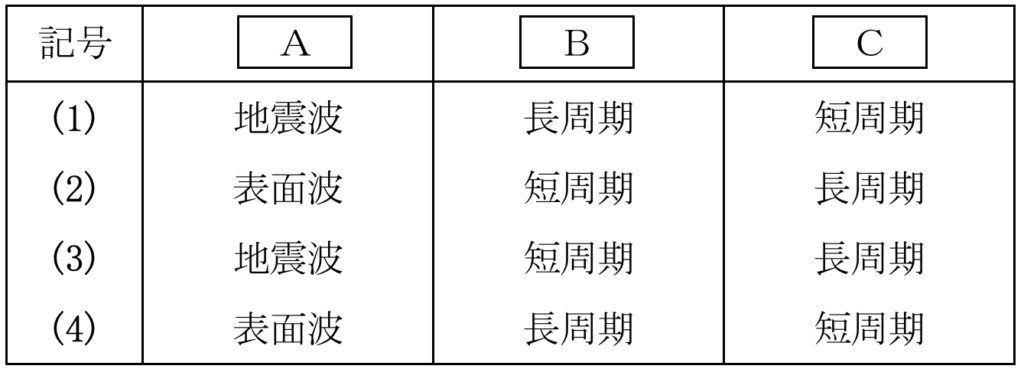

問79. 次は,地震応答解析について述べたものである。文章中の空欄 A ~ C に当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

「地盤の地震応答解析は,地中の震源で発生した A が地盤中を伝わり,地表付近でどのように揺れるのかを求めるものである。一般的には,固い地盤では B の揺れ,柔らかい地盤では C の揺れが卓越する傾向がある。」

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。地盤だけでなく、構造物によっても揺れ方が異なり、堅硬な建物の場合短周期の揺れ、高層建物などは長周期の揺れになる傾向がある。また、地震応答解析には有限要素法(FEM)を用いたものがあり、地盤と構造物をメッシュ状に分割したモデルに地震動を入力し、地震発生時の挙動を数値解析により求める方法がある。

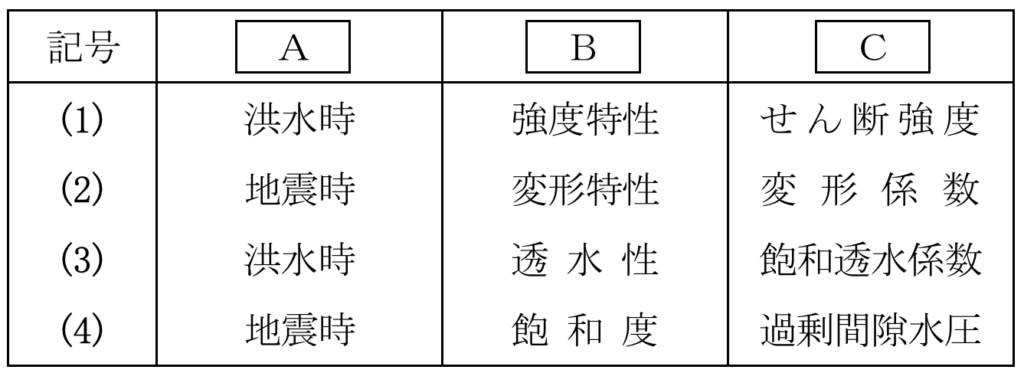

問80. 次は,浸透流解析について述べたものである。文章中の空欄 A ~ C に当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

「浸透流解析は,建設工事が地下水に与える影響検討や A における河川堤防の安全性検討などに用いられる。解析を行う際の地盤調査においては, B に着目した土層区分や C の把握が特に重要となる」

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。洪水時における堤防の安定性を検討する場合は、浸透流解析を行い堤防内の浸潤線や局所動水勾配などを求める必要がある。また、解析を行うには、堤外の洪水位や堤内の地下水位などの境界条件と透水係数等の土質定数が必要となる。

問81. 次は,杭基礎(場所打ち杭)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)杭基礎の鉛直支持力は先端支持力と周面摩擦力に分けられる。

- (2)沖積粘性土層が厚く分布する地盤では,負の摩擦力の検討が必要となる場合がある。

- (3)支持層が深い場合や良好な支持層がない場合では,摩擦杭が採用される場合がある。

- (4)短い杭基礎では,杭に曲げが生じないため,水平方向の地盤反力を検討する必要はない。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。杭頭変位は杭が短くなるほど大きくなるため、水平方向の地盤反力を検討することが重要となる。

問82. 次は,液状化の程度に影響を及ぼす要因を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)単位体積重量

- (2)地下水の流向

- (3)地震のマグニチュード

- (4)粒度特性

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。地下水位の把握は液状化判定対象土層であるかを判断する際に重要となる項目であるものの、地下水の流向が液状化の程度に直接影響を及ぼすことはない。

問83. 次は,構造物の維持管理のための調査において整理すべき情報を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)建設時の施工機械の性能

- (2)構造物の変状履歴,補修履歴

- (3)建設時の地盤情報

- (4)周辺の土地利用の変化

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。建設時の施工機械の性能は整理すべき情報には含まれない。構造物の維持管理のための調査において整理すべき情報は以下の通り。

①「構造物の変状・物性」「地形地質状況」「地山の物性」など現況についての情報。

②「構造物の履歴(変状履歴、補修補強履歴など)」「周辺環境の変化(土地利用・改変等)」などの経年変化についての情報。

③「建設時の地盤情報」「設計時の設計条件・構造物形状」などの建設時の情報。

(参考図書:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.219「構造物の維持管理のための地質調査」)

問84. 次は,土留め壁を設置する開削工事において,地下水位の高い砂質土地盤でのボイリングの対策について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土留めの根入れを長くする。

- (2)ディープウェル等により地下水位を下げる。

- (3)地盤改良を行う。

- (4)重量を下げるため背面地盤を掘削する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。土留壁背面を掘削したとしてもボイリングを防止することはできない。ボイリングとは掘削面側と土留壁背面の水位の差が大きくなることで土留壁背面の水が内側に回り込み、掘削底面から水と砂が湧き出し、土留壁の安定性が損なわれる現象のこと。対策としては掘削面側と土留壁背面の水位差を小さくするため、背面側の水位を低下させること等が考えられる。

問85. 次は,地盤の支持力を検討する場合の土質試験を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土の透水試験

- (2)土の一軸圧縮試験

- (3)土の湿潤密度試験

- (4)土の三軸圧縮試験

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。土の透水試験は飽和状態にある土の層流状態における透水係数を求める試験。透水係数は地盤の透水性の評価に用いられ、地盤の支持力を検討する場合に用いるものではない。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.467「土の透水試験」)

問86. 次は,プレロード工法の設計に必要な試験を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土の段階載荷による圧密試験

- (2)土の圧密非排水(CU)三軸圧縮試験

- (3)土の湿潤密度試験

- (4)土の保水性試験

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。プレロード工法とは軟弱地盤対策の一種で、地盤の圧密沈下を促進させて地盤の強度増加を図る工法のこと。一方、土の保水性試験は土の含水比とマトリックポテンシャル(土の吸着力や表面張力によって土壌中の水分が引き付けられるエネルギーの大きさを示す値)の関係を表した水分特性曲線を得るために実施する試験のことで、試験により得られた曲線は飽和・不飽和浸透流解析等に用いられ、プレロード工法の設計に必要な試験とは言えない。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.184「土の保水性試験」)

問87. 次は,締固め管理について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土の密度による品質管理では,締固め度(Dc)を 100%以上とする必要がある。

- (2)火山灰質粘性土では,空気間隙率(Va)または飽和度(Sr)を施工管理基準とする。

- (3)降雨等による沈下や強度低下を防止するため,実施工では含水比を最適含水比より乾燥側で施工する。

- (4)路盤の締固めを目的とする場合,突固めによる土の締固め試験はA法もしくはB法によって実施する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。(1)締固め規定値は各機関によって異なるが、道路の盛土の路体の場合ではD値≧90%とされている。(3)強度低下防止のため、含水比は最適含水比より湿潤側で施工する。(4)路盤の締固めを目的とする場合はC法、D法、E法によって試験を実施する。A法、B法は路体や路床の締固めを目的とする場合に実施する。

(参考図書1:地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』P.195「第27章 砂置換による土の密度試験」)

(参考図書2:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説[第一回改訂版]』 P.393「突固めによる土の締固め試験」)

問88. 次は,ハギトリ法(萩原の方法)の解析の結果,急峻な谷地形において検出された低速度帯について述べたものである。解析結果の判断として不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)谷地形の両岸では,流れ盤と受け盤がそれぞれ露頭しており,その影響と考えられる。

- (2)解析原理上の見掛けの低速度帯である可能性がある。

- (3)これまで想定されていなかった断層破砕帯が検出された可能性がある。

- (4)トモグラフィ法による解析も行い低速度帯の存否を検討する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。露頭している流れ盤及び受け盤が硬質で弾性波速度の速い地層(溶岩類:安山岩や玄武岩)の場合も考えられる。ちなみに、令和6年度試験にて全く同じ問題が出題されている。

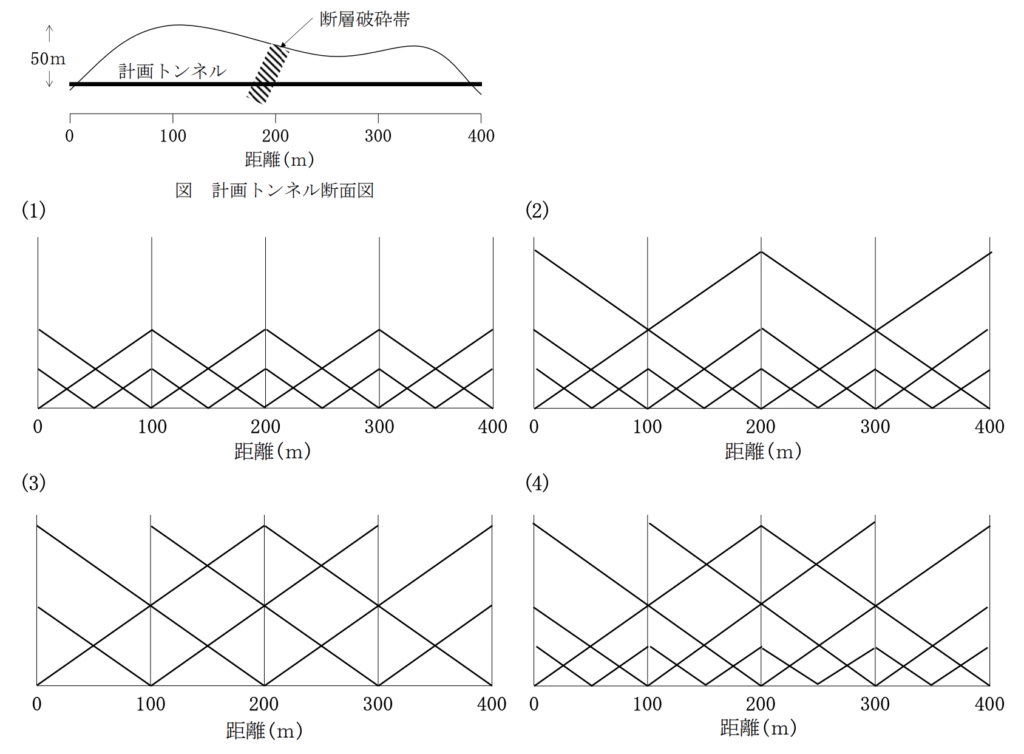

問89. 下図は,最大土被り 50mほどのトンネルにおける発破計画を示したものである。トンネル中央部には断層破砕帯が想定されている。受振点間隔 5mの場合の発破計画として適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。受振点間隔を5mとした場合、最大の1展開長は115mとなる(24チャンネル増幅器の場合)。通常、1展開上に3〜5点の起振点を設けることから、発破間隔が100m間隔の(3)は適切でない。測線長については一般的に対象の深さの5〜10倍が必要とされており、最大土被り50mであれば最低でも250mの測線長がなければ、精度の良いデータは得られない。よって、測線長の短い(1)も適正ではない。断層破砕帯(低速度帯)が分布している場合、低速度破砕帯外側の速い速度の硬質岩の屈折波の到達が早く、破砕帯自体の存在や分布状況を正しく検出できないことがある。この場合には、破砕帯が想定される箇所に探査測線を十字に設けるなどの工夫が必要となる。よって、破砕帯が想定されるトンネル中央部(200m地点)で測線を交差させていない(2)も適切ではない。

(参考図書:地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』P.51「第7章 弾性波探査」)

問90. 次は,地すべりを対象に,物理探査の調査計画について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)探査測線は基本的に,地すべり調査の主測線に沿って配置した。

- (2)滑落崖は地形が急変するため,探査測線は滑落崖を避けるよう計画した。

- (3)地下水位を把握するため,二次元比抵抗探査と弾性波探査を併用する計画とした。

- (4)横断測線も配置して地すべりの規模が把握できるようにした。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。探査測線は地すべりブロックを代表する位置に設ける必要があるため、滑落崖を含めた計画とする必要がある。測線は原則として直線とするものの、斜面の上部と下部の動きの方向が大きく異なる場合には折れ線とすることもある。

(参考図書:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.257「地すべりに関する調査」)

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです