【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問))

こんにちは!主任と申します

令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅱ. 地質、測量、土木、建築等の知識(12問)

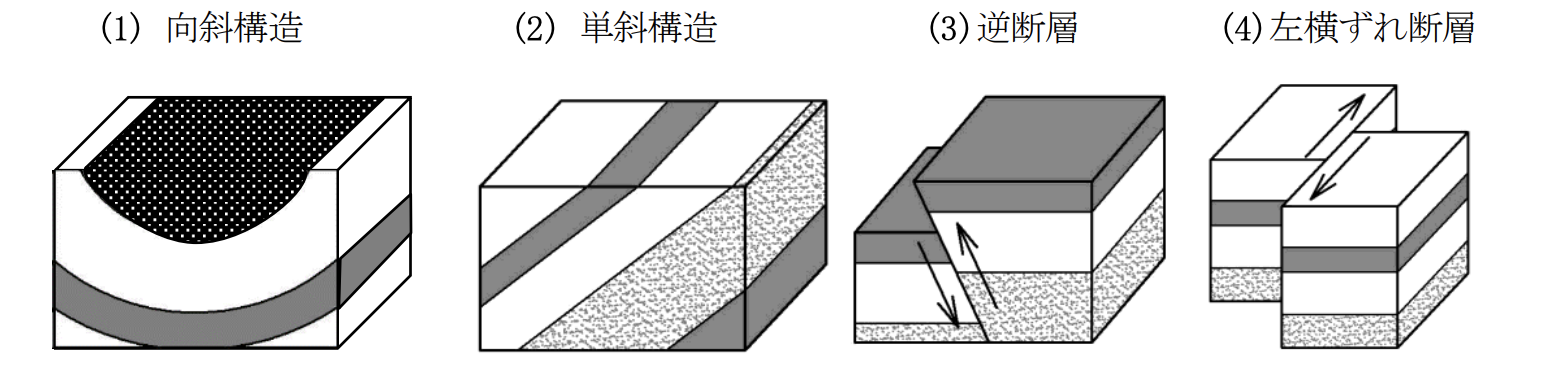

問17. 次は,地質構造を示す概念図とその名称を組合せたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。「右横ずれ断層」が正しい。両側のブロックが水平方向に動く断層を横ずれ断層といい、断層線に向かって相手側のブロックが右に動く場合を「右横ずれ断層」、左に動く場合を「左横ずれ断層」という。

(参考サイトURL:https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_fault/ 地震調査研究推進本部HP「正断層・逆断層・横ずれ断層」)

問18.次は,表層部に粗砂や礫などの粗粒堆積物が分布すると想定される地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)海岸砂丘

- (2)河岸段丘

- (3)扇状地

- (4)自然堤防

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。海岸砂丘とは海岸沿いに発達した砂丘のことで、風によって運ばれた砂が堆積することにより形成される(鳥取砂丘が有名)。表層部に粗砂や礫などの粗粒堆積物は分布しないため間違い。

問19. 次は,堆積岩の名称を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)礫岩

- (2)頁岩

- (3)片麻岩

- (4)凝灰岩

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。片麻岩は堆積岩ではなく「変成岩」。変成岩とは、熱や圧力を受け岩石に含まれる鉱物の種類や岩石の構造が変化した岩石のこと。片麻岩は、高温による広域変成作用を受けて、鉱物の並びによる縞模様(片麻状組織)を持った変成岩。

(参考サイトURL:https://gbank.gsj.jp/geowords/glossary/metamorphic.html 地質調査総合センターHP「用語の解説」)

問20. 次は,測量の基本事項について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)平面直角座標系では,座標系原点において真北に向う値がX軸の正,真東に向う値がY軸の正となっている。

- (2)日本では,東京湾の中等潮位(平均海面:T.P.)が標高の基準であり,日本水準原点の値を用いることになっている。

- (3)現在使用されている日本水準原点の標高値は,昭和 24 年の測量法施行令制定により定められた値である。

- (4)日本国内で GNSS 測量を行う場合には,ITRF 座標系 GRS80 楕円体を用いるよう定められている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。現在使用されている日本水準原点の標高値は、2011年(平成23年)の東北地方太平洋沖地震に伴い改訂された値。

(参考サイトURL:https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-genten.html 国土地理院HP「日本水準原点」)

問21. 次は,近年の測量技術で使用されている用語を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)UAV

- (2)ECU

- (3)GNSS

- (4)GEONET

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。ECUは Electronic Control Unit の略で、自動車のシステムを制御する装置の総称であり、測量技術と関係する用語ではない。ちなみに、GEONETはGNSS連続観測システムのことで国土地理院が運用するGNSS連続観測網を指す。

問22. 次は,一般的な建築物を建設する場合に必要な検討項目と地盤情報を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地山の締固め特性

- (2)即時沈下量

- (3)地盤の支持力

- (4)圧密沈下量

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。地山の締固め特性は、造成盛土等を構築する場合に重要な品質管理基準であるものの、一般的な建築物を建設する場合に必要な検討項目とは言えない。

問23. 次は,トンネル掘削上留意すべき特殊な地山とされる膨張性地山において,把握しておくべき調査項目を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)土被り

- (2)圧密特性

- (3)変形係数などの変形特性

- (4)スレーキング特性

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。圧密特性とは土中の水や空気が排出され、土の体積が減少、密度が上昇する特性のことを指す。一方、膨張性地山とは地山中の粘土鉱物が水を吸水し、膨張する性質を持つ地盤のことを指し、圧密特性とは性質的に真逆。よって、圧密特性は膨張性地山において把握しておくべき調査項目とは言えない。

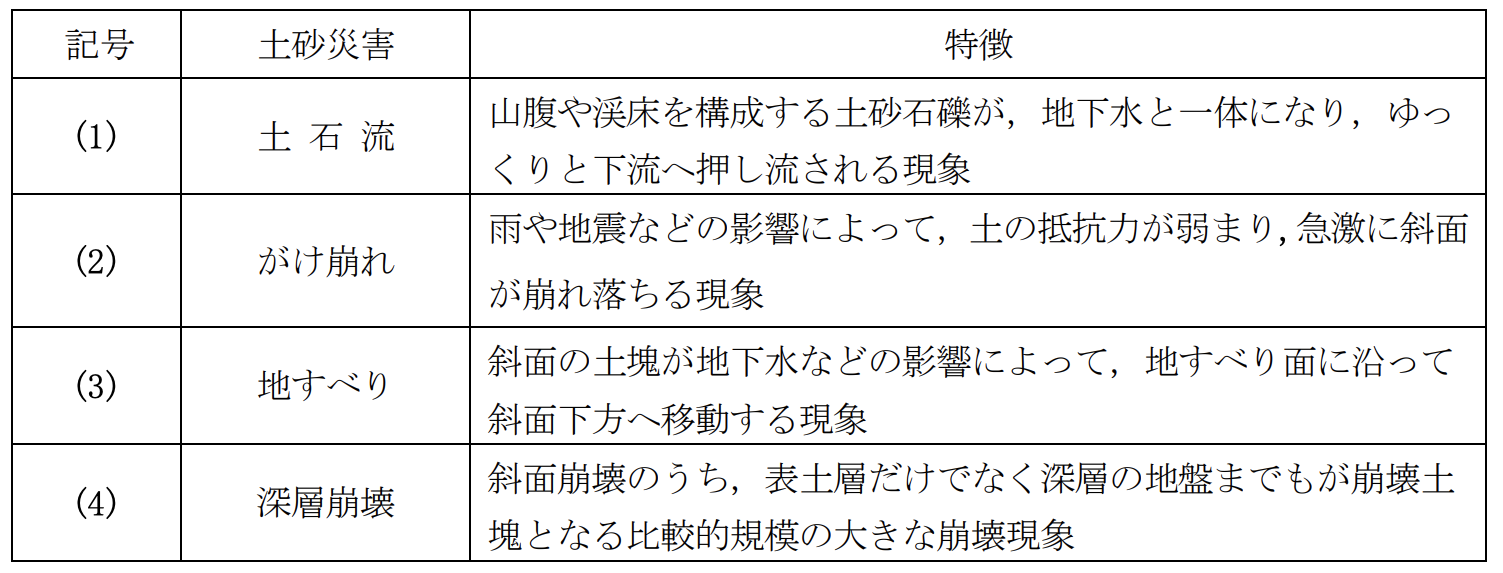

問24. 次は,土砂災害の種類とその特徴を示したものである。不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。土石流とは、大量の降雨による斜面崩壊で発生した土砂が滑落する際に水と混じり合い流動化し、斜面や谷底を高速で流れ下る現象のこと。

(参考図書:ボーリングポケットブック第6版 P.519 「10章 ボーリングに必要な基礎知識」)

問25. 次は,平成 28 年 5 月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」における国土交通省の取組みを示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)建設機械からの CO2排出量の削減

- (2)住宅の省エネ化

- (3)公共交通機関の利用促進

- (4)公共工事の発注削減

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。公共工事の発注削減は国交省の取組みに含まれていない。「地球温暖化対策計画」とは温室効果ガスを2030年度に2013年比26.0%減の水準とする中期目標の達成に向けて取り組むことや、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期目標として2050年までに80%の排出削減を目指すことなどを定めたもの。国交省の温室効果ガス削減に向けた取組みとしては、「次世代自動車の普及、燃費改善」「低炭素まちづくりの推進」なども上げられる。

(参考図書:国土交通省『令和2年版国土交通白書』第II部 国土交通行政の動向 第8章美しく良好な環境の保全と創造)

問26. 次は,締固め特性について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)泥岩・凝灰岩などのスレーキングによる沈下が問題となる脆弱岩においては,締固め度の管理基準を用いる。

- (2)分級された砂の締固め曲線は,場合によっては最大乾燥密度と思われる山が二つ現れることがある。

- (3)土粒子が破砕しやすい場合は,繰返し法で行なうと非繰返し法に比べて乾燥密度が高くなる。

- (4)礫補正の一般的な方法は,現場では礫が混入したまま土の密度を測定し,室内突固め試験結果と比較する方法である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。スレーキングとは岩などが乾燥・湿潤作用を繰り返すことで細粒化する現象のこと。このスレーキングが発生しやすい脆弱岩を盛土材料などに使用する場合、完成後に大きな圧縮沈下を引き起こすことがある。よって、脆弱岩を締固める際は、一般的な締固め度による品質管理基準のみでなく、空気間隙率の基準も併せて設け、大型施工機械等で破砕転圧することが必要となる。

(参考サイトURL:http://www.chugoku-geo.or.jp/geology/survey/005 中国地質調査業協会HP「スレーキング」)

問27. 次は,地すべりの「誘因」を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)斜面の切土

- (2)流れ盤

- (3)地震動

- (4)融雪

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。流れ盤とは斜面の傾斜と地層の傾斜が同方向の場合のこと。流れ盤は地すべりを起こしやすい地質構造(素因)であるものの、引き起こす原因(誘因)ではない。

(参考サイトURL:https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/types_of_slope.html 地質調査総合センターHP「斜面の区分」)

問28. 次は,BIM(Building Information Modeling,Management)/CIM(Coustruction Information Modeling,Management)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)BIM/CIM とは,計画・調査・設計段階から 3 次元モデルを導入し,その後の施工・維持管理の各段階においても,3 次元モデルの情報を充実させながらこれを活用することである。

- (2)BIM/CIM で使用するモデルは,対象とする構造物等の形状を 3 次元で表現した 3 次元モデルと属性情報を組み合わせたものである。

- (3)設計段階では,3 次元モデルによる計画内容の説明を行うことにより関係者の理解が促進され,合意形成が迅速化できる。

- (4)BIM/CIM は,施工手順の確認や工程管理,資材・機材調達が効率化されるが,安全管理の向上には対応できない。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。BIM/CIMを活用することで施工段階における作業工程等を3Dモデルにてシミュレーションすることができ、安全管理の向上が期待できる。ちなみに、問題文のCIMは「Coustruction」 Information Modeling,Managementと記載されているが、正確には「Construction」 Information Modeling, Managementが正しい。

(参考サイトURL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html 国交省HP「BIM/CIM関連」)

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです