【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅲ. 現場技術の知識(38問))

こんにちは!主任と申します

令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅲ. 現場技術の知識(38問))の回答及び解説を作成しました

各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています

地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです

令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」

Ⅲ. 現場技術の知識(38問)

問29. 次は,ボーリングツールスの機能などについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)ドライブパイプは,肉厚が厚く丈夫なものであり,先端にシューを接続して機械で回転させながら挿入する。

- (2)コアチューブカップリングは,ロットカップリングとコアチューブを接続する用具である。

- (3)マッドチューブは,カッティングスを採取するパイプであり,コアチューブの上部に取り付ける。

- (4)コアリフタは,コアシェルやコアリフタケースに内蔵され,コアを切断するとともに脱落を防ぐ器具である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。ドライブパイプは、ケーシングよりも厚肉の鋼製パイプのことであり、「打ち込んで」使用する。回転させながら挿入するのは間違い。ちなみに、このドライブパイプは、表層部の崩れやすい孔壁を保護するため、地表部のケーシングパイプの外周に用いる。

(参考図書:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』 P.77「第11章 調査ボーリング」)

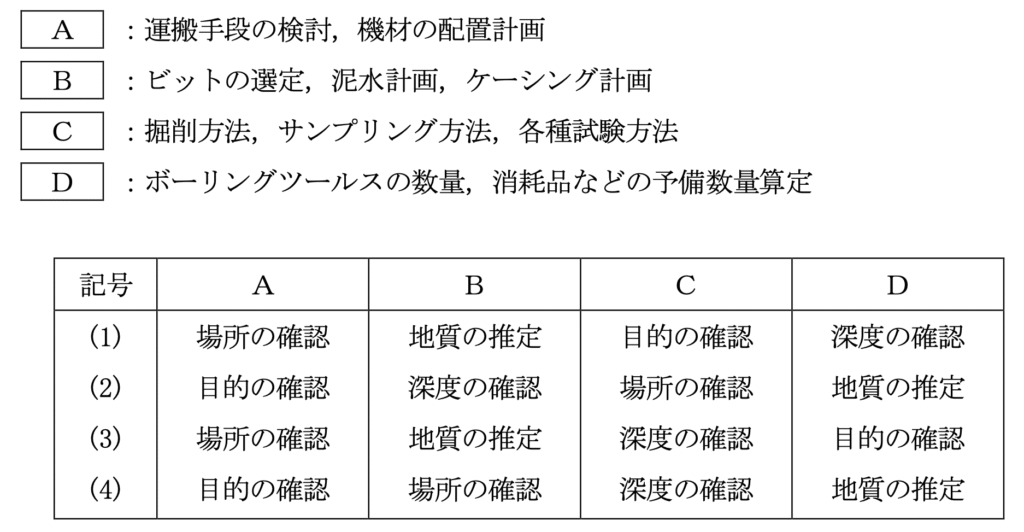

問30. 次は,作業計画を立てるために必要な確認および推定事項と,該当する作業計画を示したものである。空欄A~Dに当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。この他にも、「気象・海象の把握」や「作業面積の確認」も作業計画を立てるために必要な項目である。気象・海象の把握は、ボーリングマシンの運搬方法や搬入搬出の経路と方法、仮説足場の設置場所等を計画する際に必要となる。作業面積の確認は、掘削深度や使用機械、作業時間などを計画する際に必要となる。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.105 「3章 計画・準備、仮設」)

問31. 下表は,単管足場を使用した調査ボーリングにおける機材の解体・撤去時の主な作業項目について,一般的な作業順序を示したものである。適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

-1024x310.png)

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。逆に設置時は、「単管足場、やぐら設置」→「ボーリングマシン据付」→「ケーシング挿入」の順序で行う。

問32. 次は,砂礫層の掘進について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で 示せ。

- (1)礫径が小さいほど掘進は容易

- (2)礫層中の地下水の流動性が高いほど掘進は容易

- (3)礫質が硬質なほど掘進は困難

- (4)礫の含有率が低いほど掘進は容易

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。地下水の流動性が高いほど掘進は「困難」。この他にも、砂礫層の掘進において、粘土分が多いほど掘進は容易(粘土分が少ないほど崩壊しやすいため)などの特徴がある。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.157 「4章 掘進技術」)

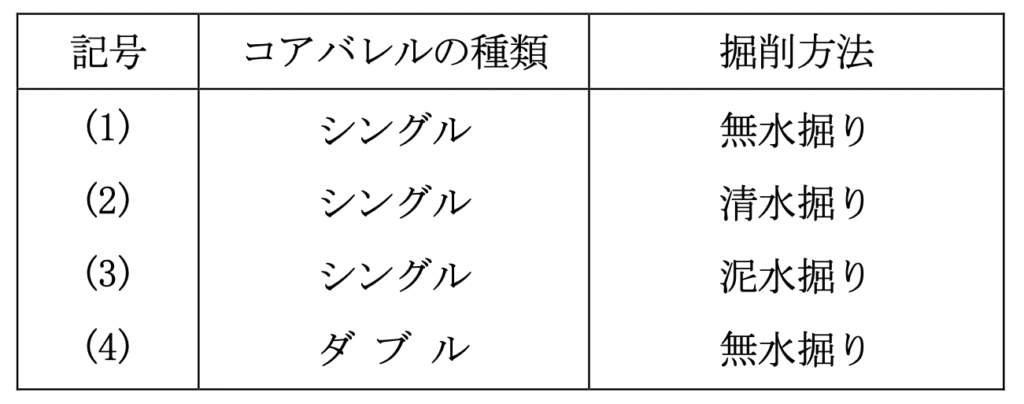

問33. 下表は,メタルビットによる軟弱層のコア採取にあたり,コアバレルの種類と掘削方法を示したものである。適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。「無水堀り」を行う場合は一般的に「シングル」コアバレルを使用する。シングルコアバレルは掘削流体が直接コアと触れるため、軟弱層で清水掘りや泥水掘りは不向き。また、ダブルコアバレルは掘削流体が直接コアに触れない構造となっていることから、軟弱層でコア採取する場合は清水や泥水を用いる。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.29「2章 ボーリング掘削装置および器具類」P.157 「4章 掘進技術」)

問34. 次は,掘進中に回転トルクが低下したことにより推察される孔内状況の変化について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)孔壁の崩壊

- (2)コア詰り

- (3)ロッドの切断

- (4)コアバレルの切断

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。孔壁の崩壊が発生した場合、回転トルクは「増加」する。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』P.157 「4章 掘進技術」)

問35. 次は,地中への電気式間隙水圧計設置を目的としたボーリングについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地盤の硬軟に応じて,埋め戻す方式と地盤に押し込む方式とを使い分ける。

- (2)設置の直前に孔底のカッティングスをできるだけ排除する。

- (3)埋め戻す方式では,フィルタ材投入後にベントナイトなどのシール材を用いる。

- (4)観測期間終了後,設置計器の回収が義務付けられている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。観測終了後の設置計器の回収は義務付けられていない。監督員の承諾を得ることで計器を回収しない場合もある。

(参考文献:国土交通省「地質・土質調査業務共通仕様書(案)」)

問36. 次は,ボーリング孔の埋戻しについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)埋戻しの材料は規格・基準によりセメント(モルタル)と定められており,現地発生土や市販の砂を使用してはならない。

- (2)孔底近くまで降下させたロッドを通じて,ポンプにてセメントスラリーを注入する。

- (3)孔口付近まで充填したセメントスラリーが時間の経過により沈降した場合は,沈降が収まった段階でセメントスラリーを補充する。

- (4)道路交通規制下にあるコンクリート舗装孔口部の復旧材料として,速硬性無収縮モルタルが使用されている。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。埋め戻しは、排出土や砂、セメントミルクなどの充填材を使用する。

(参考図書:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査の方法と解説』第4編ボーリング)

問37. 次は,基準化されたサンプリング法と適用地盤の関係について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)固定ピストン式シンウォールサンプラー(JGS 1221-2012)は,砂礫地盤に適している。

- (2)ロータリー式二重管サンプラー(JGS 1222-2012)は,砂質土地盤に適用可能である。

- (3)ロータリー式三重管サンプラー(JGS 1223-2012)は,岩盤に適用可能である。

- (4)ブロックサンプリング(JGS 1231-2012)は,粘性土地盤に適している。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。(1)固定ピストン式シンウォールサンプラーは、軟らかい粘性土地盤や細粒分を含む緩い砂質土地盤などに適用できる。(2)ロータリー式二重管サンプラーは、中くらいから硬い粘性土地盤に適用できる。(3)ロータリー式三重管サンプラーは、硬い粘性土地盤や密な砂質土地盤に適用できる。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.237 「5章 試料採取と土および岩の分類」)

問38. 次は,サンプリングについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4)) で示せ。

- (1)固定ピストン式シンウォールサンプラーの試料採取長さは,90cm以下とする。

- (2)ロータリー式二重管サンプラーの適用地盤は,N=0~3の粘性土である。

- (3)ロータリー式三重管サンプラーのシューは,地盤の状態に応じて突出長さを調整する。

- (4)ブロックサンプリングの方法は,切出し式と押切り式がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。ロータリー式二重管サンプラーは、「N=4〜15」の粘性土地盤に適用できる。

問39. 次は,標準貫入試験(JIS A 1219:2013)における試験孔掘削の際の留意点について述べたも のである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)掘削孔径は,直径 65~200mm とする。

- (2)掘削中は,過剰な送水等により試験域の乱れを生じないよう注意する。

- (3)試験孔は,孔曲りしないよう注意する。

- (4)試験孔は,できるだけ孔壁の崩壊やはらみ出しがない状態に仕上げる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。掘削孔径は、「直径65〜150mm」とする。掘削孔径が150mm以上の場合は、試験結果へ重大な影響を及ぼす可能性がある。

問40. 次は,地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方法(JGS 1531-2012)につい て述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)試験孔の孔壁が,滑らかで自立する地盤を対象とする。

- (2)試験前およびゴムチューブを交換した際には,ゴムチューブの張力補正を行う。

- (3)削孔した試験孔は,放置せず速やかに試験を開始する。

- (4)地盤の変形係数,極限圧力および間隙水圧を求める試験である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。間隙水圧は不適切。地盤の「変形係数」「極限圧力」「降伏圧力」を求める試験。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.321 「6章 ボーリング孔内を利用する原位置試験・計測」)

問41. 次は,地盤の平板載荷試験方法(JGS 1521-2012)について述べたものである。不適切なもの 一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)試験地盤面となる岩盤表面は著しい凹凸がないように平らに仕上げる。

- (2)試験では最初に予備荷重による載荷を行う。

- (3)載荷および除荷する速度は,硬岩,軟岩ともに0.5MN/m2/minを標準とする。

- (4)岩盤を対象とした場合の荷重の保持時間は5分程度とする。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。軟岩の場合は「0.2MN/m2/min」、硬岩の場合は「0.5MN/m2/min」を標準とする。ちなみに、土質地盤については軟岩同様「0.2MN/m2/min」を標準とする。

問42. 次は,スクリューウエイト貫入試験方法(JIS A 1221:2020)について述べたものである。不 適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)戸建住宅など,小規模構造物の支持力特性を把握する調査方法として用いられる。

- (2)回転による貫入と間隙水圧測定とを併用した原位置試験である。

- (3)回転による貫入は,0.25 cmの貫入ごとに半回転数を測定する。

- (4)試験中の貫入状況および砂音,れき音などを記事欄に記録する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2、3」。(2)間隙水圧を求める試験ではない。(3)0.25cmではなく「0.25m」が適切。

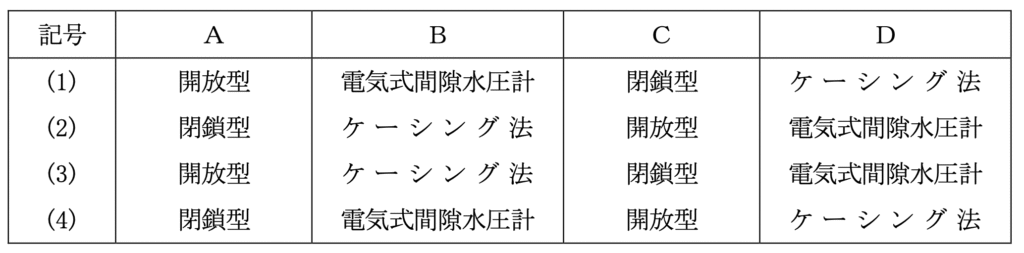

問43. 次は,間隙水圧測定の種類と特徴について述べたものである。空欄A~Dに当てはまる語句の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

間隙水圧の短期的な測定を実施する場合,砂層に対しては A の B が,粘土層に対しては C の D が用いられることが多い。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。「ケーシング法」はピエゾメータ法とも呼ばれ、間隙水圧計のタイプとしては開放型に該当する(孔内水位を変動させることで間接的に間隙水圧を測定)。粘性土層の測定には不向きで、砂質土層に適している。「電気式間隙水圧計」は閉塞型に該当し、粘性土層の測定に適している(水圧計をロッドの先端に取り付け、孔底から地盤中に押し込むなどして間隙水圧を測定)。

問44. 次は,単孔を利用した透水試験方法(JGS 1314-2012)について述べたものである。不適切な もの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)試験方法は,非定常法と定常法がある。

- (2)非定常法は,揚水あるいは注水により,孔内水位を一定に保つための流量を測定する方法である。

- (3)定常法は,非定常法による試験が困難な透水性の高い地盤に適している。

- (4)試験区間は,清水により洗浄を行い,洗浄後は速やかに試験を開始する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。非定常法ではなく「定常法」の説明。非定常法は、孔内の水位を一時的に低下または上昇させ、平衡状態に戻る時の水位変化を経時的に測定する方法。

問45. 次は,地盤材料の工学的分類方法(JGS 0051-2020)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地盤材料を分類するためには,土の含水比試験を行う。

- (2)地盤材料の分類は大分類,中分類,小分類とし,目的に応じた分類段階まで行う。

- (3)粗粒土の小分類は,主に土質材料の粒度組成により行う。

- (4)細粒土の中分類,小分類は,主に観察と塑性図,液性限界の値を用いて行う。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。土の含水比試験は行わない。地盤材料を分類するためには、「土の粒度試験方法」や「土の液性限界・塑性限界試験方法」を行う。また必要に応じて、「土の強熱減量試験方法」や「土の有機炭素含有量試験方法」を行う場合もある。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.72「地盤材料の工学的分類方法」)

問46. 次は,粗粒土の工学的分類体系について示したものである。中分類の砂れき{GS}の分類と して,適切なもの一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)れき分>砂分,細粒分<15%,15%≦砂分

- (2)れき分>砂分,細粒分≧15%,15%≦砂分

- (3)れき分≦砂分,細粒分<15%,15%≦れき分

- (4)れき分≦砂分,細粒分≧15%,15%>れき分

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。砂れき{GS}の「G」は「れき(G-soil又はGravel)」のことを指し、「S」は「砂(S-soil又はSand)」を指す。分類名の先頭にくる記号(この問題ではG)の方が質量構成比は大きく、細粒分が15%以上の場合は分類名に「F(細粒土)」が付くことから適切な選択肢は(1)となる。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.72「地盤材料の工学的分類方法」)

問47. 次は,堆積岩について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)層状に重なり合った構成粒子の配列を層理という。

- (2)物質が溶解またはコロイド状態で水により運ばれて堆積した岩石を水成砕屑岩という。

- (3)生物の遺骸が堆積してできた岩石を有機的堆積岩という。

- (4)風の作用で運搬され堆積してできた岩石を風成岩という。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。水成砕屑岩ではなく「化学的堆積岩」の説明。化学的堆積岩には岩塩や石膏などがある。

(参考図書:オーム社『ボーリングポケットブック第6版』 P.237 「5章 試料採取と土および岩の分類」)

問48. 次は,岩の判別分類を意識したスレーキング特性について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)乾湿繰返しにより形態を変化させて岩片あるいは土状になる現象である。

- (2)膨潤性粘土鉱物の含有量が少ない場合に生じる。

- (3)堆積性軟岩や熱水変質岩で生じやすい。

- (4)掘削によって大気や日射に曝されると生じやすい。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。スレーキングは膨潤性粘土鉱物の含有量が「多い」場合に生じやすい。スレーキングとは岩石が乾燥と湿潤を繰り返すことにより、細粒化しバラバラになる現象のこと。膨潤性粘土鉱物は水分を吸収すると結晶構造が押し広げられて体積が増加する粘土鉱物であるため、これを含む岩石はスレーキングが発生しやすい。

問49. 次は,風化について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~ (4))で示せ。

- (1)風化とは,地表近くで空気,水,生物の作用により,岩の性質が変化する現象である。

- (2)物理的風化は温度変化(凍結・融解),湿度変化などにより組織が破壊する現象である。

- (3)化学的風化は水和,炭酸塩化,酸化,溶解などが生じ,再結合・粘土化する現象である。

- (4)石灰岩の風化により赤色のラテライトが生成する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。石灰岩が風化してもラテライトは生成されない。ラテライトとは鉄やアルミニウムに富んだ風化生成物のことであり、これらを含まない石灰岩が風化したとしてもラテライトは生成されない。石灰岩の主成分は炭酸カルシウムであり、風化すると炭酸水素カルシウムに変化し、溶食地形(鍾乳洞やカルスト)が形成される。

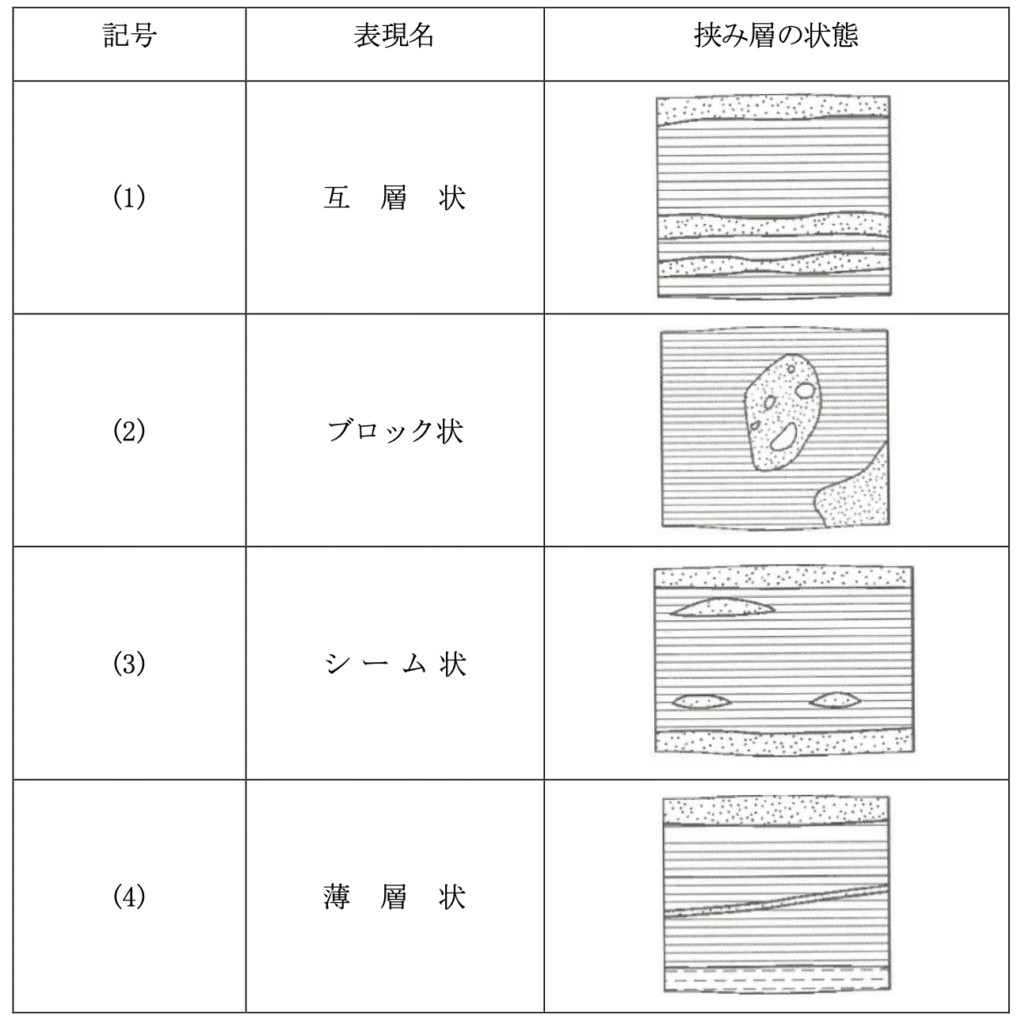

問50. 下表は,挟み層の状態を示したものである。表現名と挟み層の状態の組合せとして,不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。シーム状ではなく「レンズ状」。シーム状とは薄層状と似ており、同じ性質の二枚の単層の間に性質の異なった薄い単層が挟まれている状態のこと。この挟まれている層の厚さが薄い(1〜2cm以下)場合をシーム状という。レンズ状は、層理面が並行ではなく、凸レンズ状になっている構造のことをいう。

問51. 下表は,N値と砂の相対密度の関係をもとに,実測N値に対応する相対密度を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。実測N値が5の場合の相対密度は「緩い」に該当する。実測N値と相対密度の関係は以下に示す通り。

- 実測N値0〜4=非常に緩い

- 実測N値4〜10=緩い

- 実測N値10〜30=中位の

- 実測N値30〜50=密な

- 実測N値50以上=非常に密な

(参考資料:一般社団法人全国地質調査業協会連合会「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説(平成27年6月)」)

問52. 次は,現場で土の観察事項を記入する際の留意事項について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)粘土またはシルトの観察は,砂分がどの程度混入しているかに着目する。

- (2)粒度分布が良い土とは,ある限られた範囲に粒径が集中する土である。

- (3)礫間の充填物であるマトリックスの観察は,砂分,細粒分がどの程度混入しているかに着目する。

- (4)容易に割ることができる礫の観察は,風化の度合いに着目する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。粒度分布が良い土とは、「さまざまな粒径の土粒子がバランスよく混ざった土」のこと。さまざまな粒径がバランスよく混ざることで、隙間なく締まり安定性も高まる。逆に、粒度分布の悪い土は粒径が揃っていることから隙間ができやすく、液状化などになりやすい。

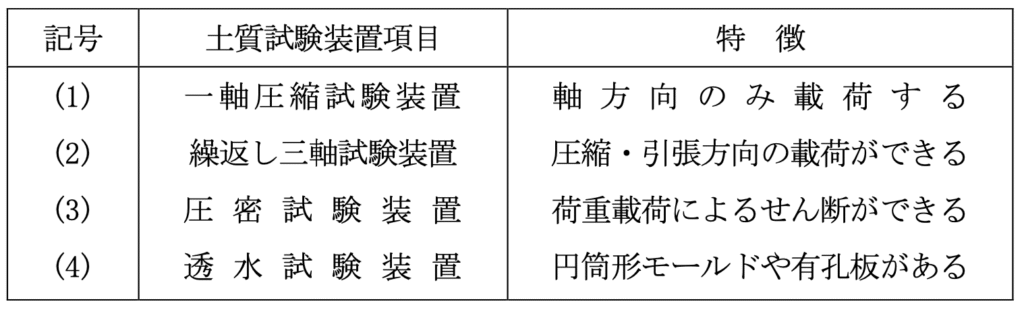

問53. 下表は,土質試験装置とその特徴を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~ (4))で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。圧密試験装置はせん断はできない。荷重載荷による「圧密」をすることができる。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.500「土の段階載荷による圧密試験方法」)

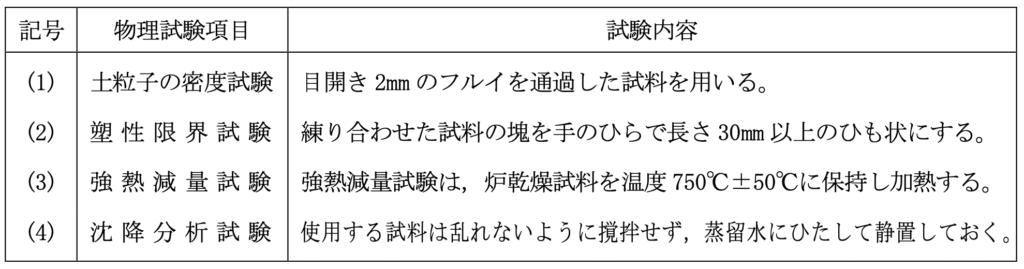

問54. 下表は,物理試験とその内容について示したものある。適切なもの一つを選び記号((1)~(4)) で示せ。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。(1)2mmではなく「4.75mm」のフルイを通過した試料を用いる。(2)30mm以上ではなく「3mm」のひも状にする。(4)攪拌しないのではなく「一様になるようにかき混ぜ、全土粒子が水に浸るようにする」。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.114「土粒子の密度試験方法」P.159「土の液性限界・塑性限界試験方法」P.132「土の粒度試験方法」)

問55. 次は,砂の最小密度・最大密度試験(JIS A 1224:2020)についての計算式を表したものであ る。計算式が表す内容として,不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

Dr = ρdmax(ρd-ρdmin)/ρd(ρdmax-ρdmin)

- (1)Drとは相対密度を表している。

- (2)ρdとは土粒子の密度を表している。

- (3)ρdminとは最小密度試験による乾燥密度を表している。

- (4)ρdmaxとは最大密度試験による乾燥密度を表している。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。密度ではなく「乾燥密度」を表している。ちなみに、相対密度Drとは粗粒土の現在の締まり具合がその粗粒土の最も密な状態と、最も緩い状態の間のどの状態にあるかを示す指標。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.219「砂の最小密度・最大密度試験方法」)

問56. 次は,室内CBR試験(JIS A1211:2020)について述べたものである。適切なもの一つを選び 記号((1)~(4))で示せ。

- (1)修正CBRにおける突き固めは,1層25,42,92回について各々3層おこない供試体を作製する。

- (2)吸水膨張試験では,供試体を7日間水浸させ,その間の変位量を測定する。

- (3)荷重強さは,先端角60°の円錐形貫入ピストンを供試体に貫入し,貫入量2.5mmにおける荷重強さを用いる。

- (4)修正CBRを求めるための試料の含水比は,締固め試験E法で求めた最適含水比を用いる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。(1)突き固め回数は、各層25, 42, 92回ではなく「17回, 42回, 92回」行う。(2)7日間ではなく「4日間」水浸させる。(3)先端角60°の円錐形ではなく「直径50.0mm±0.1mmの鋼製円柱形」の貫入ピストンを貫入する。また、貫入量2.5mmではなく「貫入量2.5mm, 5.0mm」のそれぞれにおける荷重強さを用いる。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.413「CBR試験方法」)

問57. 次は,岩石の圧裂引張り試験方法(JGS 2551-2020)について述べたものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)供試体の形状は,直四角柱とする。

- (2)供試体の長さは,直径の0.5~1.0倍を標準とする。

- (3)供試体の両端面を引っ張って破壊荷重を求める。

- (4)試験結果は,破壊時の間隙水圧ufを報告する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。(1)直四角柱ではなく「直円柱」。(3)岩石の圧裂引張り試験方法は、破壊荷重を用いて間接的に圧裂引張り強さを求める試験であり、直接供試体を引っ張ることはしない。(4)試験結果として間隙水圧は報告しない。報告する事項には、「破壊荷重に至るまでの経過時間」「破壊荷重」「圧裂引張り強さ」「供試体の破壊状況」等がある。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.1020「岩石の圧裂引張り試験方法」)

問58. 次は,岩石のスレーキング試験方法(JGS 2124-2020)および岩石の促進スレーキング試験方法(JGS 2125-2020)について述べたものである。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)岩石の促進スレーキング試験は,岩石のスレーキング試験よりも短時間で試験を終了する ことができる。

- (2)岩石のスレーキング試験および岩石の促進スレーキング試験は,炉乾燥後の供試体を水浸させた際の形状変化を観察し,スレーキング区分を報告する。

- (3)スレーキング区分はA~Dの4段階である。

- (4)水浸前の炉乾燥温度は,岩石のスレーキング試験が40°C±5°Cであるのに対し,岩石の促進スレーキング試験は 110°C±5°Cである。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。(1)促進スレーキング試験は乾燥と水浸を3回繰返すため、スレーキング試験よりも試験日数は長くなる。(3)スレーキング区分は0〜4までの5段階あり、数字が大きいほど形状変化の程度が大きい。(4)水浸前の炉乾燥温度は、促進スレーキング試験の場合も「40℃±5℃」。ちなみに、水浸後はどちらの試験も110℃±5℃で供試体の質量が一定になるまで炉乾燥する。

(参考図書:地盤工学会『地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] 』 P.296「岩石のスレーキング試験方法」P.298「岩石の促進スレーキング試験方法」)

問59. 次は,盛土材料の検討に必要な試験法を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)コンクリートの中性化深さ試験(JIS A 1152:2018)

- (2)土の粒度試験(JIS A 1204:2020)

- (3)突固めによる土の締固め試験(JIS A 1210:2020)

- (4)土粒子の密度試験(JIS A 1202:2020)

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。コンクリートの中性化深さ試験は、コンクリート表面からの中性化深さを測定する試験であり、鉄筋コンクリート構造物の耐久性評価などで実施する。

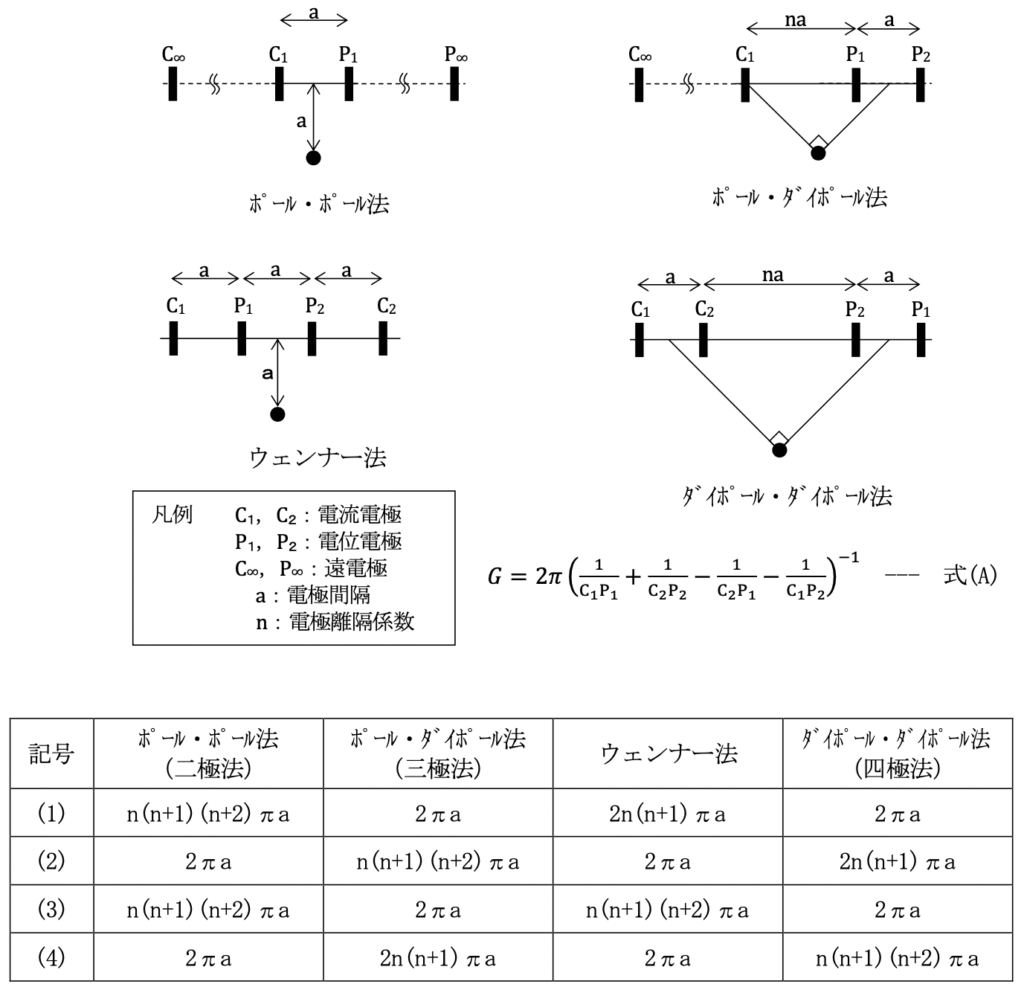

問60. 下図は,比抵抗法電気探査における代表的な電極配置図と電極配置名を示したものである。電極配置係数の適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。なお,電極配置係数 G は式(A)による。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。比抵抗法電気探査とは、2つの電流電極から地盤に電流を流した時に地盤に生じる電位分布を2つの電位電極で測定し、地盤の比抵抗分布を求める方法の1種。この問題は頻繁に出題されるため、「電極配置名」「電極配置図」「電極配置係数」を3点セットでそれぞれ暗記することをオススメします。

(参考図書:地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』P.59「第8章 電気探査」)

問61. 次は,地中レーダ探査で使用される用語について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)導電率:電流の流れ易さ。単位はΩ・m(Ω;オーム)。

- (2)電率:誘電体における分極の生じ難さ。単位はF/m(F;ファラデー)。空気の誘電率に対する比を「比誘電率」という。

- (3)分極:電界中に置かれた物質に正負の電荷が現れること。

- (4)中心周波数:周波数帯域の中央となる周波数。中心周波数が高いとパルス波の波長は長く,分解能が高い記録が得られる。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。(1)導電率の単位は「S/m(S;ジーメンス)」。導電率の値が大きいほど電気を通しやすい。Ω•mは電気抵抗の単位。(2)生じ難さではなく、生じ「易さ」。(4)中心周波数が高いとパルス波の波長は「短く」なる。

問62. 次は,1m深地温探査について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4)) で示せ。

- (1)地下水の流動,地すべりや温泉脈の調査に適用される。

- (2)測線は,想定される地下水脈等を横切る位置とする。

- (3)穿孔は,深度1.5m以上とし,温度センサーを深度1.0mに挿入する。

- (4)測定温度は,温度センサーを挿入し10分後に測定時刻とともに記録する。

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。深度1.5m以上ではなく、「深度1.0m」が適切。ちなみに、地温探査は温泉湧出源調査や地すべり地などにおける地下水調査などに適用される。

(参考図書:経済調査会『改訂3版 地質調査要領』P.407「地質調査に利用される主な物理探査手法」)

問63. 次は,探査・検層や試験のうち,地盤工学会基準で制定されている方法を示したものである。不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)地盤の屈折法弾性波探査方法

- (2)地盤の弾性波速度検層方法

- (3)地盤の電気検層方法

- (4)RI 計器による土の密度試験方法

【回答・解説はこちら→】

正解は「1」。地盤工学会HPの規格・基準一覧表によると「地盤の屈折法弾性波探査方法」は地盤工学会基準で制定されていない。

(参考サイトURL:https://www.jiban.or.jp/?page_id=492 地盤工学会HP「地盤工学関係 規格・基準一覧表」)

問64. 次は,ボーリング孔内で行う弾性波(または音波)を利用した測定方法について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)マイクロ検層は,孔壁周辺の微細な弾性波速度を把握する方法である。

- (2)ソニック(音波)検層は,VSP 探査と呼ばれることもある。

- (3)ダウンホール法は,孔内起振-孔内受振で測定される方法である。

- (4)VSP 探査では,初動だけでなく波形全体を記録することが重要である。

【回答・解説はこちら→】

正解は「4」。(1)マイクロ検層とは、電気検層の一種で電極を孔壁に圧着させて比抵抗を測定する方法。ノルマル検層よりも孔内電極の電極間隔が短いのが特徴。(2)VSP探査とは地震波を用いる地震探査の一種であり、ソニック(音波)検層は音波を用いる孔内検層の一種であることから両者は異なる。(3)ダウンホール法は、「地表起振−孔内受振」で測定される方法。

(参考図書①:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査の方法と解説』「地盤の電気検層方法」)

(参考図書②:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』 P.37「第5章 速度検層」)

問65. 次は,電気検層における見掛け比抵抗曲線の特徴について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)孔内水と地下水の違いなどの理由で,電極間隔で見かけ比抵抗が異なる場合がある。

- (2)亀裂が多いあるいは風化が進んだ岩盤は,見掛け比抵抗が高い。

- (3)見掛け比抵抗の値は,孔内の温度の影響を受ける。

- (4)土質や岩相・間隙率などの違いにより,電極間隔で見かけ比抵抗が異なる場合がある。

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。亀裂が多いあるいは風化が進んだ岩盤は、見かけ比抵抗が「低い」。ちなみに、電気検層で求まる比抵抗は孔内電極周辺の地盤の平均的な比抵抗であり、孔内水や孔径の影響を受けるため「見かけ比抵抗」と呼ぶ。

(参考図書:公益社団法人 地盤工学会『地盤調査 基本と手引き』 P.45「第6章 電気検層」)

問66. 次は,放射能検層に適用される手法を示したものである。不適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。

- (1)中性子検層

- (2)密度検層

- (3)同位体検層

- (4)自然放射能検層

【回答・解説はこちら→】

正解は「3」。放射能検層の代表例としては「中性子検層」「密度検層」「自然放射能検層」が上げられる。各検層の適用対象は以下の通り。

- 中性子検層=地盤の含水比や間隙率の評価

- 密度検層=地盤の固結度や締め固め度の評価

- 自然放射能検層=地層の対比や判別

解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、

私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います

もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです